- Lúxor: la ciudad de las cien puertas.

- El Templo de Karnak.

- Origen del Templo de Karnak.

- Amón

- Entrada. Del Primer al segundo pilono.

- Avenida de las esfinges.

- Primer pilono.

- Patio (2).

- Pabellón de Taharqa (3).

- Estatua de Ramsés II (6). Frente al pabellón de Taharqa.

- Capilla de Seti II (5).

- Santuario de Ramsés III (8).

- Sala Hipóstila (11).

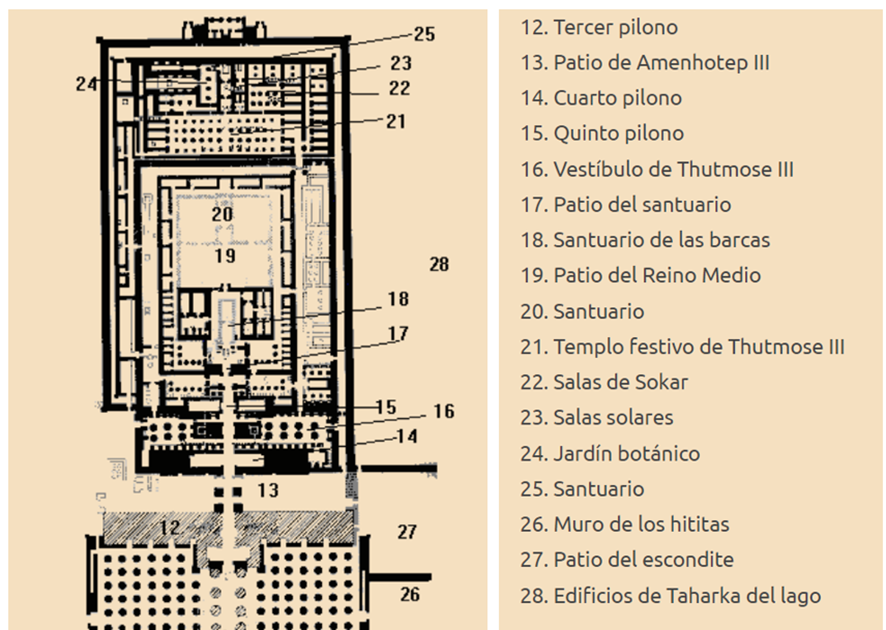

- Desde el tercer pilono (12).

- Patio de Amenofis III (13).

- La Capilla Blanca.

- La Capilla Roja de Hatshepsut.

- Cuarto pilono (14).

- El vestíbulo de Tutmosis III (16).

- Patio del Santuario de la Barca Sagrada (17).

- Santuario de las barcas (18).

- Patio del Reino Medio (19).

- Sancta Sanctorum, “el lugar más santo de los santos” (20).

- Templo Festivo de Tutmosis III o Ajmenu (21).

- Sala de Sokar (22).

- Jardín Botánico (24).

- Cachette (escondrijo). Patio del escondite (27).

- El Lago Sagrado.

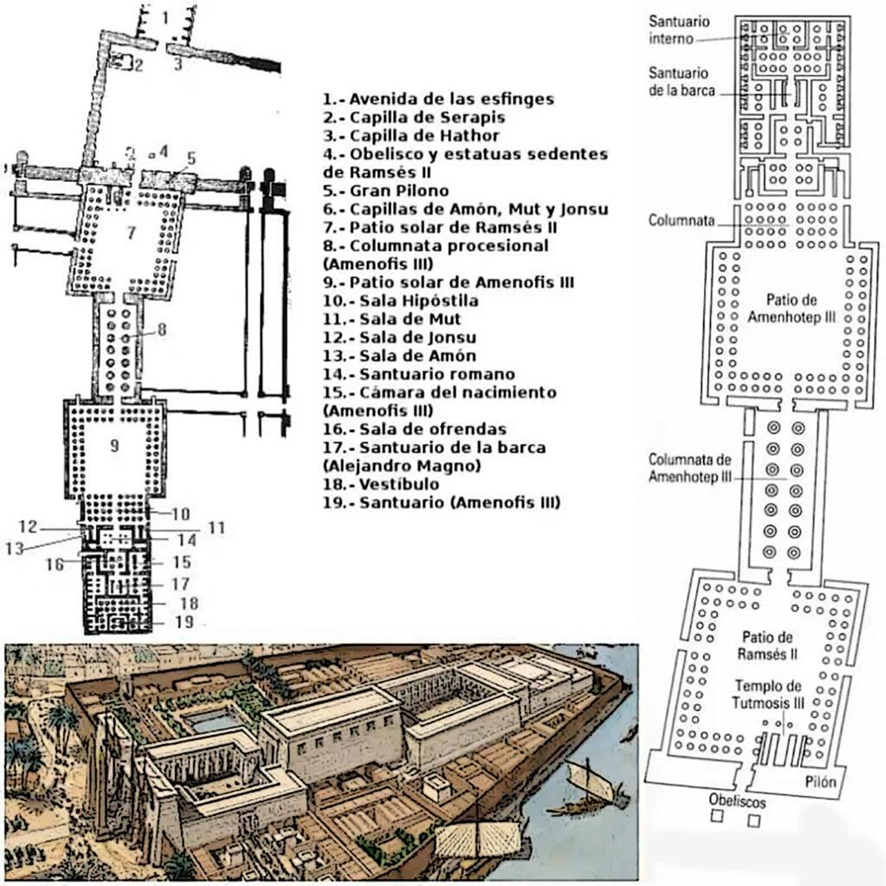

- El Templo de Luxor.

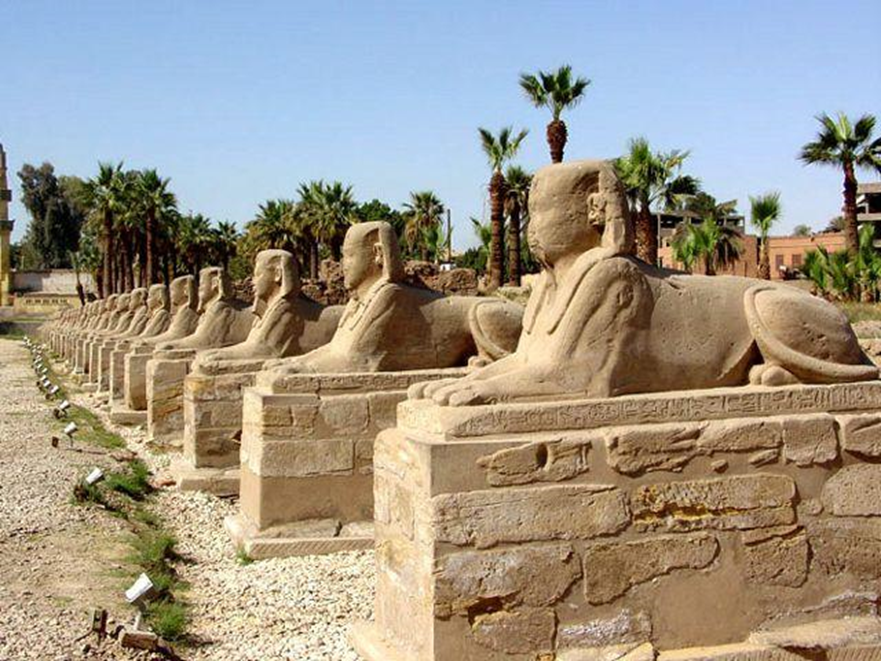

- La avenida, dromos o camino del dios (1).

- Tenía una longitud de casi 3 km, una anchura de unos 70 m y unía los templos de Luxor y Karnak.

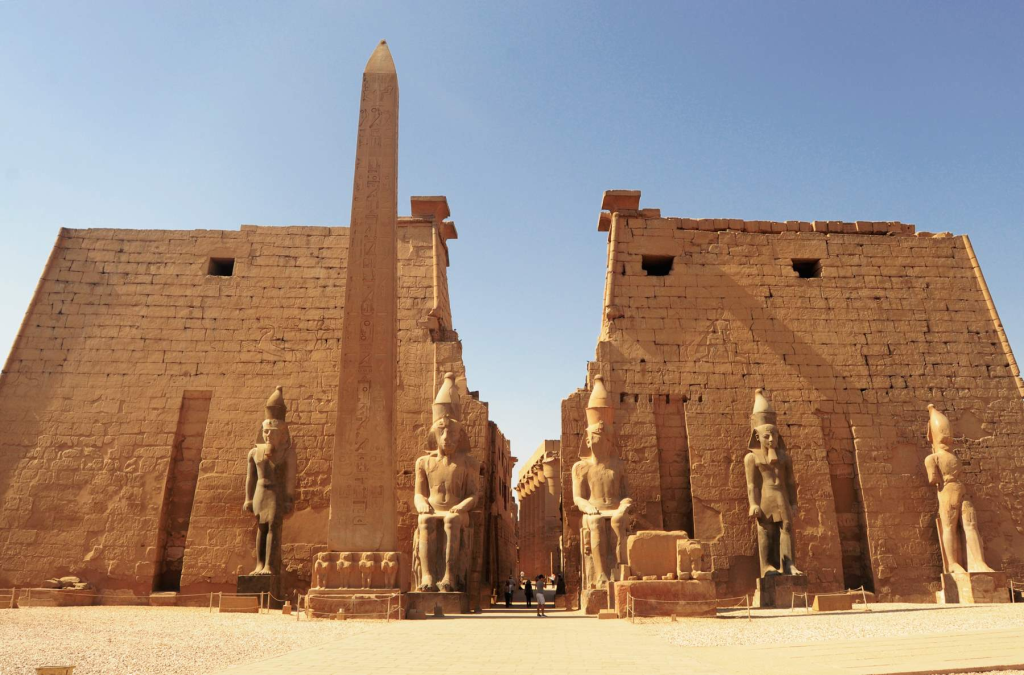

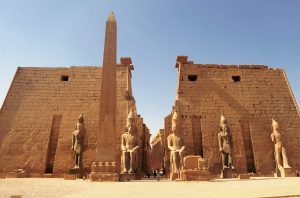

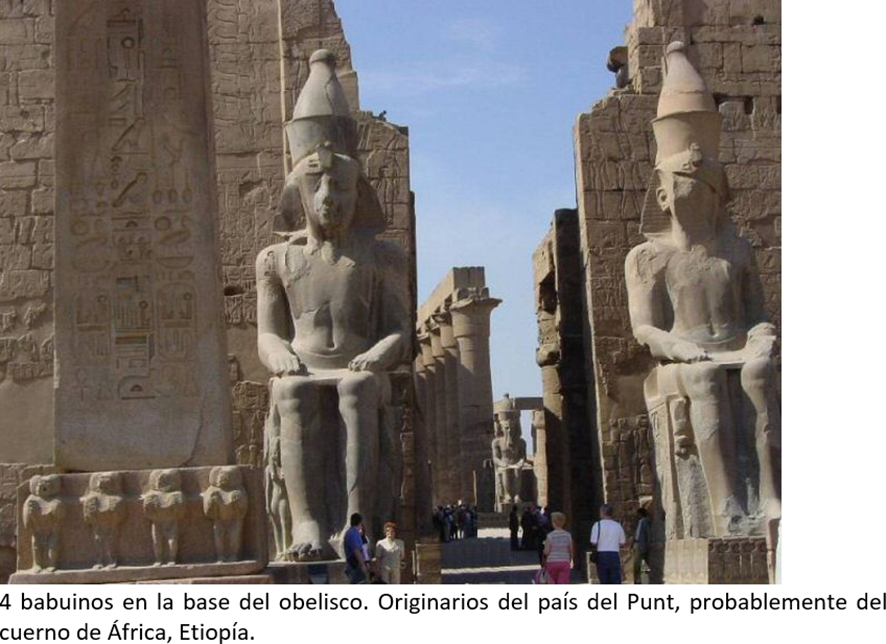

- El pilono (5).

- El primer patio. Ramsés II (7).

- La mezquita de Abu el Hagga.

- La columnata procesional de Amenofis III (8).

- Segundo Patio. Amenofis III (9).

- Sala Hipóstila (10).

- Sala de las Ofrendas (16).

- Santuario de la Barca (17).

- Sancta Sanctórum (19).

- El vestíbulo.

- Las festividades.

El templo de Luxor es uno de los sitios más impresionantes de TODO el mundo. Está ubicado a las orillas del río Nilo y es el ejemplo paradigmático de la arquitectura egipcia.

Desde Guías sin IA te recomendamos que hagas un tour y que te expliquen todo (de verdad, merece muchísimo la pena). Lo puedes encontrar en diferentes idiomas… y es una lotería. Puedes encontrar guías en español o inglés extremadamente buenas y otras… un poco más desafiantes. Lo que casi siempre acierta son los tours privados. ¡Buena suerte!

Lúxor: la ciudad de las cien puertas.

La ciudad de Lúxor se encuentra ubicada a unos 700 km al sur de El Cairo y a unos 200 km al norte de la primera catarata de Asuán.

Cuenta con casi 500.000 habitantes que viven básicamente del turismo y de la agricultura.

Los antiguos egipcios la llamaban Waset “la ciudad del cetro”.

Los griegos la denominaron Tebas por su similitud con la ciudad griega que le dio nombre.

En el siglo VIII a.C. Homero relató en La Ilíada lo maravillosa que era la ciudad de Tebas.

La bautizó como «La ciudad de las cien puertas» por sus innumerables puertas que daban acceso a la ciudad, y por las que deambulaban cada día decenas de miles de personas con caballos y carros.

Los árabes la llamaron Al-Uqsur.

Es de esta última palabra de la que deriva el nombre de Luxor que significa “fortificación”, haciendo referencia a dos campamentos militares que se establecieron aquí en época romana.

Tebas sucede a Menfis (c. de 2050 a. C.) como capital de antiguo Egipto.

Durante la XI dinastía, líderes nacidos en Tebas mantuvieron constantes disputas contra los gobernantes de los nomos -provincias- vecinos, primero para obtener zonas de influencia y después para controlar todo el territorio egipcio.

Fue Mentuhotep II, cerca de 2025 a. C., tras la conquista de Heracleópolis quien unificará todo Egipto bajo su mando; es el comienzo del Reino Medio de Egipto, cuyos faraones instauran la capital en su ciudad nativa: Tebas.

Durante más de mil años la capital fue residencia de faraones, ciudad sagrada y morada de los Sumos Sacerdotes de Amón, estimándose que, en el momento de mayor esplendor pudo albergar a más de 650.000 habitantes.

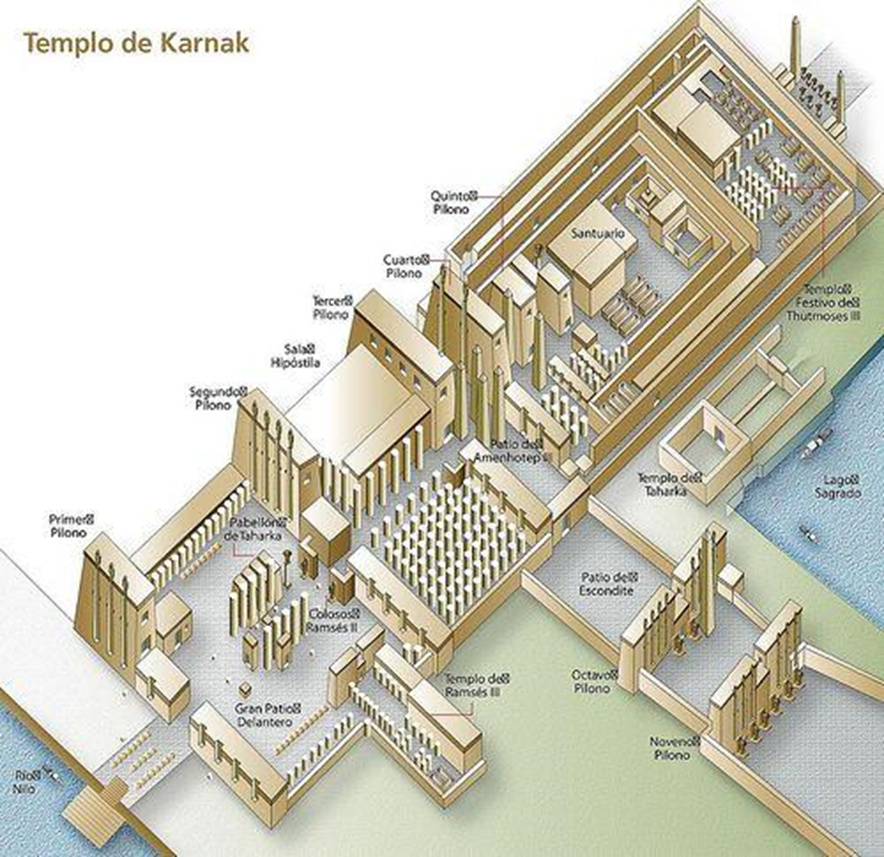

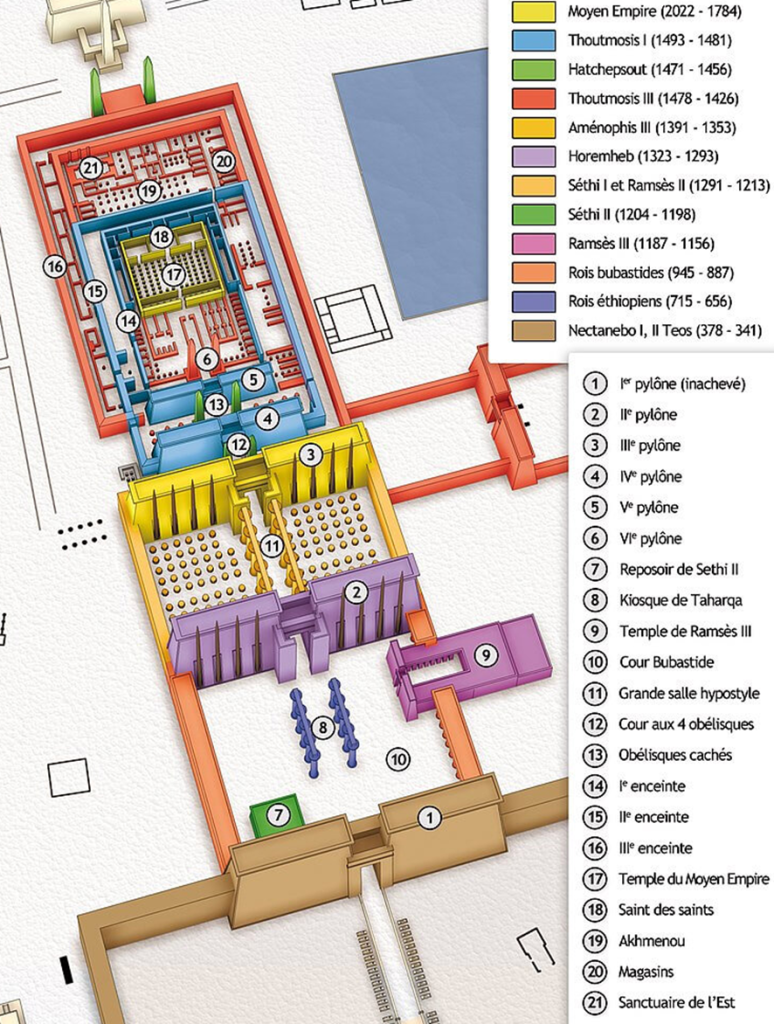

El Templo de Karnak.

Origen del Templo de Karnak.

La palabra Karnak procede del árabe al-Karnak “ciudad fortificada”.

Esto fue lo que tuvieron que pensar cuando la vieron; imponentes muros y colosales torres.

En el antiguo Egipto se llamaba Ipet Sut, “el lugar más venerado”.

Para los antiguos egipcios el templo era “la casa de los inmortales”, por lo que su construcción estaba pensada y realizada en piedras monumentales e indestructibles que buscaban la durabilidad, la eternidad.

Los templos serán el gran patrimonio arquitectónico del Imperio Nuevo.

En los periodos anteriores eran pequeños y exentos de grandiosidad. Será a partir de la XVIII dinastía cuando se crea un tipo “clásico” de templo consecuencia del enriquecimiento y aumento de poder.

El Templo de Karnak está situado en la orilla oriental de Lúxor, la antigua Tebas. Está dedicado al dios Amón, “el Oculto”.

En realidad es un complejo que consta de varios templos construido por múltiples faraones.

Sesostris I (1961-1915 a.C.), segundo faraón de la XII dinastía (Reino Medio), reconstruyó un templo anterior y realizó uno en caliza y arenisca. Además, construyó su propia capilla.

Lo que hoy queda es la llamada Capilla Blanca.

Durante el Imperio Nuevo fue cuando cobró todo su esplendor siendo Hatshepsut, Seti I, Ramsés II y Ramsés III, entre otros, los faraones que mayores aportaciones realizaron.

En su apogeo, al final del Imperio Nuevo (1570-1070 a.C.), todo este complejo -una verdadera ciudad dentro de la ciudad- llegó a emplear a cerca de 80000 sacerdotes.

Los de más alto rango llegaron a disfrutar de riquezas aún mayores que los propios faraones.

El complejo tiene 2400 m de perímetro y estaba rodeado por una muralla de adobe de unos 8 m de grosor.

Cubre 80 hectáreas, esto es, 70 veces la Catedral de Sevilla o 180 la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona.

Fue sufragado mediante los impuestos y los botines traídos de las victorias militares.

En su afán por ampliar y embellecer el templo, los faraones destruían y reutilizaban las construcciones y estructuras precedentes.

Es por este motivo por el que la arquitectura del edificio resulta complicada y desigual careciendo de simetría en algunas partes.

La religión egipcia era una religión solar. Los templos están relacionados con el eje este-oeste / oriente-occidente / nacimiento-muerte.

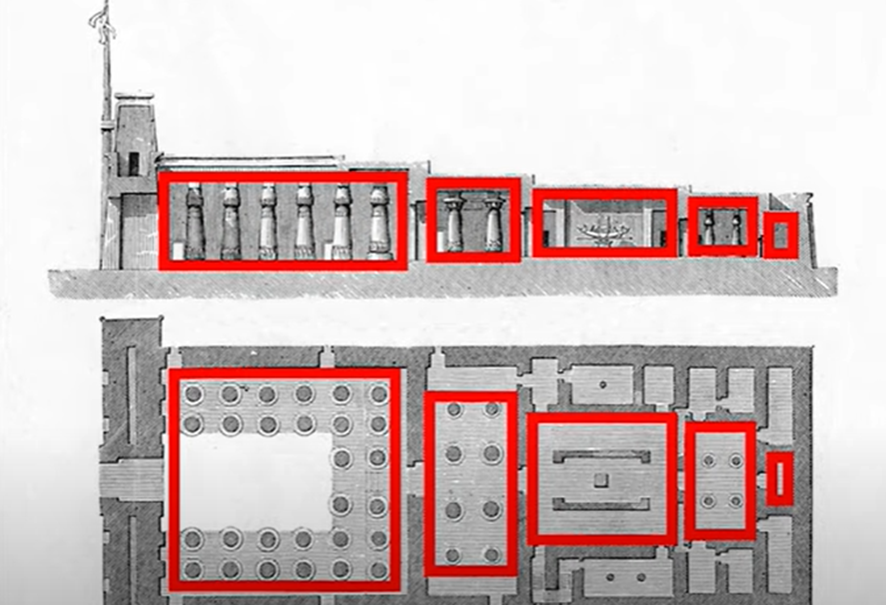

El templo de Amón está orientado según un doble eje este-oeste y norte-sur.

- El eje este-oeste comprende del primero al sexto pilono.

Sigue la trayectoria del sol y simbolizaba el eje solar y celeste.

Es perpendicular al cauce del Nilo que discurre a unos 600 m del primero de los pilonos.

Conecta con la necrópolis del Valle de los Reyes (en árabe Uadi Abwāb Al-Muluk, “Valle de las Puertas de los Reyes”).

- El eje norte-sur abarca del séptimo al décimo pilono.

Es paralelo al curso del Nilo e indica el eje real o terrestre.

Conecta con el Templo de Luxor.

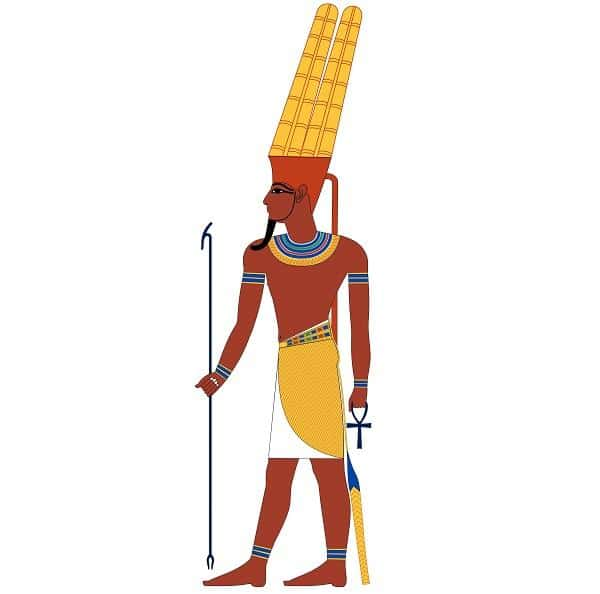

Amón

Se erigió en patrono de Tebas durante la XI dinastía (Reino Medio) levantándose un modesto templo en su honor.

Sin embargo, su ascenso a lo alto del panteón egipcio se produjo cuando Amose I (XVIII dinastía) derrotó a los hicsos atribuyendo la victoria al dios.

Llegó a ser identificado con Zeus en Grecia y Júpiter en Roma.

Amón es mencionado por primera vez en los Textos de las Pirámides (c. 2400-2300 a. C.) como dios local de Tebas.

Los sucesivos faraones compitieron en erigir edificios y obeliscos en Karnak para honrar a Amón.

El acceso al templo estaba prohibido para el común de los mortales. Era la residencia del dios, era su hut, su “mansión”. Por ello, a los sacerdotes se les llama en egipcio hemu-netjer, “los sirvientes del dios”.

Karnak es el tercer templo más grande de la historia de la humanidad por detrás de Angkor Wat (siglo IX hasta el siglo XV) del Imperio Jemer, situado en Camboya, y Borobudur (siglos VIII y IX), ubicado en la isla indonesia de Java, a 40 km al noroeste de Yogyakarta. Es el templo budista más grande del mundo.

Entrada. Del Primer al segundo pilono.

Esta parte del templo, con la actual entrada, en realidad es la más moderna.

La orientación del eje este-oeste se realizó hacia el punto por donde sale el sol en el solsticio de invierno (entre el 20 y el 23 de diciembre), de modo que, si nos situamos en el muelle que hay ante la entrada del templo, ese día veremos salir el sol sobre la puerta oriental, llamada de Bab el-Makhara, situada casi a seiscientos metros de distancia.

Con anterioridad existía un embarcadero por donde entraban los suministros del complejo.

Con el paso de los siglos el Nilo fue cambiando su configuración creándose pequeñas islas que se desecaron ganando terreno al río.

El embarcadero también fue utilizado para llevar en procesión a Amón durante las fiestas.

Sobre una plataforma se erigían dos pequeños obeliscos de Seti II (dinastía XIX), de los que queda solamente uno, que servían de guía para la aproximación de las embarcaciones.

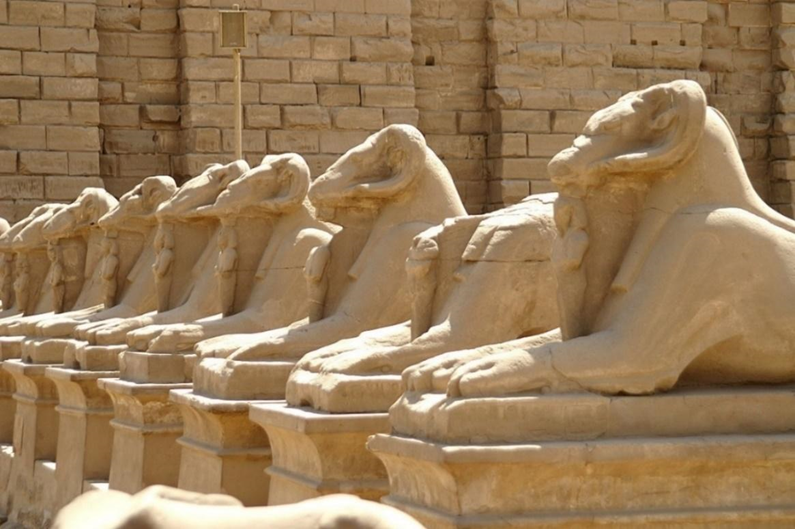

Avenida de las esfinges.

Del embarcadero partía un largo dromos o camino del dios, una avenida delimitada a ambos lados por 50 esfinges con cabeza de carnero y cuerpo de león.

El carnero era el animal asociado a la fertilidad y a Amón.

Entre las patas del carnero aparece representado el faraón Nectanebo I en pose osiríaca.

Fue el primer faraón de la dinastía XXX que reinó entre el 378 a.C. al 361 a.C. Época Saíta.

Las efigies con cabeza de carnero eran un elemento protector mágico que permitía purificar el acceso al templo. Asimismo, actuaban como elementos protectores en las vías procesionales.

Moneda que representa a Alejandro Magno como Zeus Amón con los cuernos de carnero (297-281 a.C.). The British Museum.

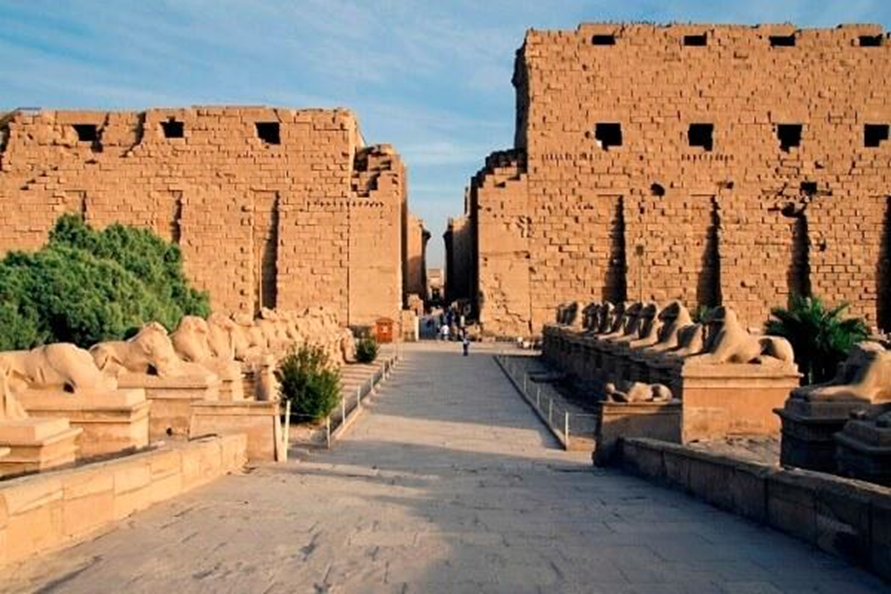

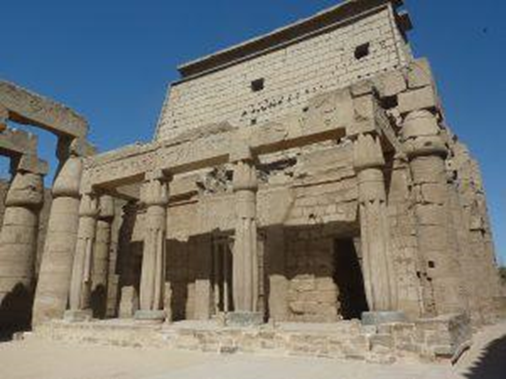

Primer pilono.

El pilono (del griego “puerta grande”) o portada consta de dos bloques trapezoidales.

El de la derecha (al sur) es la obra más tardía del templo. Fue mandada construir por Nectanebo I. Mientras que el pilono de la izquierda (al norte), inconcluso, y los dos pórticos laterales del patio siguiente, fueron construidos por el faraón de origen bereber, Sheshonk I / Sesonjis, fundador de la Dinastía XXII.

El templo de Karnak tiene 6 pares de pilonos añadidos por sucesivos gobernantes.

Los dos bloques del pilono muestran en su tercio inferior cuatro ranuras verticales en las que se encajaban unos mástiles de madera de cedro forrada de cobre para las banderas que ondeaban encima, mientras que las ventanas sobre dichas ranuras en el primero y segundo piso (con acceso por una escalera interior) servían para el manejo y también probablemente la sujeción de los mástiles y las banderas.

Patio (2).

El templo egipcio no fue concebido para albergar al pueblo. Este seguirá los cultos desde el patio dispuesto detrás de los pilonos.

A veces se valían de intermediarios simbólicos para transmitir sus peticiones a la divinidad.

La primera puerta da acceso a un gran patio porticado, una sala hipetra (a cielo descubierto), llamada por Champollion La Grande Cour du Palais (el Gran Patio del Palacio), de 100 m de ancho x 82 de fondo.

Tiene una extensión de más de 7000 m2.

Simboliza la apoteosis de Ra, el Sol, con su victoria repetida cada noche sobre el caos y sobre la serpiente Apofis, su enemigo, a la que sigue un nuevo amanecer.

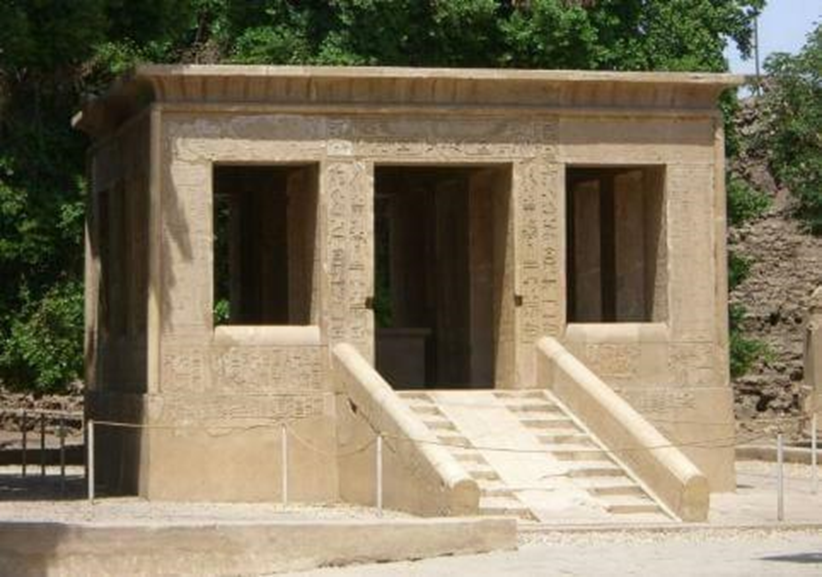

Pabellón de Taharqa (3).

Situado en medio del gran patio. Taharqa fue un faraón nubio de la XXV dinastía (690-664 a.C.).

Originalmente tenía 5 columnas a cada lado.

Este quiosco o pabellón, tiene cuatro entradas en los lados.

Las paredes interiores están decoradas con una escena que muestra al dios Hapi de pie con los brazos doblados llevando ofrendas.

El lugar se utilizaba para que la barca del dios Amón realizase una parada en un pedestal de alabastro durante el festival de Opet.

Hoy solo queda una columna, reconstruida con forma de flor de papiro abierta e inscrita con los nombres de Taharqa, Psimatic II y Ptolomy II. Mide 21 m de alto.

Estatua de Ramsés II (6). Frente al pabellón de Taharqa.

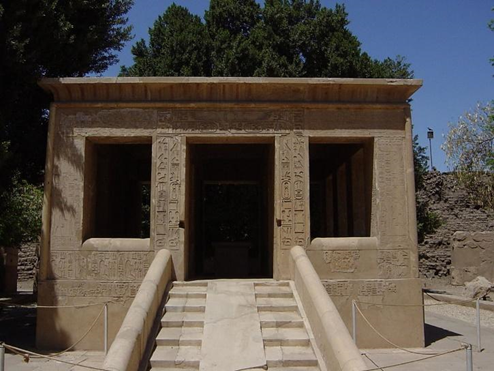

Capilla de Seti II (5).

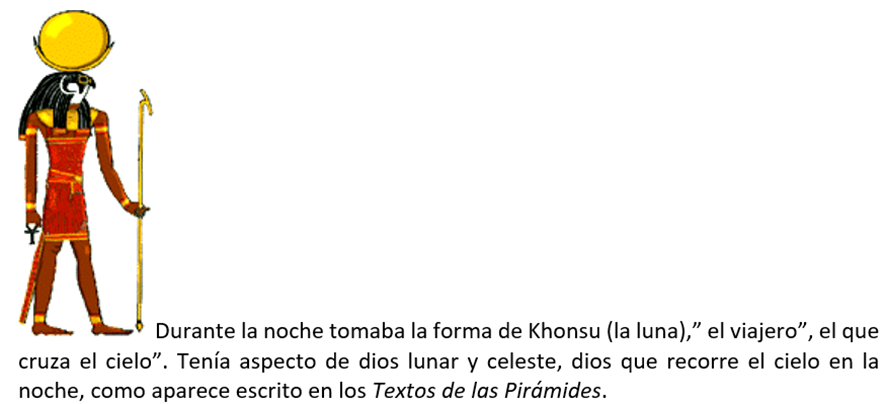

Nada más entrar, a la izquierda, al noroeste del patio se encuentra la capilla de Seti II (dinastía XIX), dedicada a la Tríada de Tebas, Amón, su esposa Mut, y su hijo Khonsu.

De planta rectangular y paredes en talud con tres puertas y tres estancias incomunicadas entre sí. La iluminación solo entra a través de las puertas.

Santuario de Ramsés III (8).

A la derecha, al final del patio. Ramsés III fue el segundo faraón de la XX dinastía.

Tiene 60 m de largo.

Este santuario, junto con el de Seti II, fueron construidos antes de que el primer patio fuera cerrado. Es esta la razón por la que sobresale el muro y da la impresión de que está mal colocado. Estuvo enterrado hasta 1896.

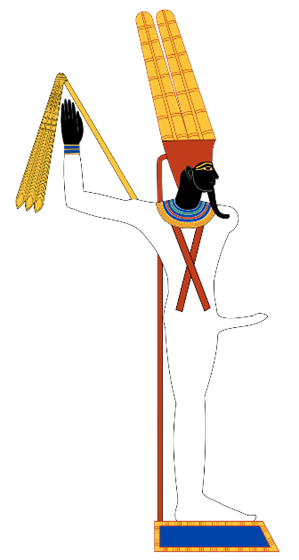

Reproduce el prototipo del templo del Imperio Nuevo: dos colosos, pilono, patio, vestíbulo, sala hipóstila y santuario tripartito para alojar las tres barcas sagradas (Amón Mut, y Khonsu).

Los dos colosos representan a Ramsés III. Los bajorrelieves, de carácter bélico, representan las victorias sobre los “Pueblos del Mar” y los nubios.

Los textos nos hablan de dos puertas enormes de madera de acacia que estarían recubiertas con bronce para cerrar el acceso.

En el interior aparece Ramsés III vestido como Osiris.

En todas las salas del templo la arquitectura se combina con la luz.

La decoración muestra una procesión del faraón en honor de Min, dios lunar de la fertilidad y la vegetación, dios de la lluvia, protector de los comerciantes y los mineros, representaba la fuerza generadora de la naturaleza. Posteriormente se fusionó en Amón-Min.

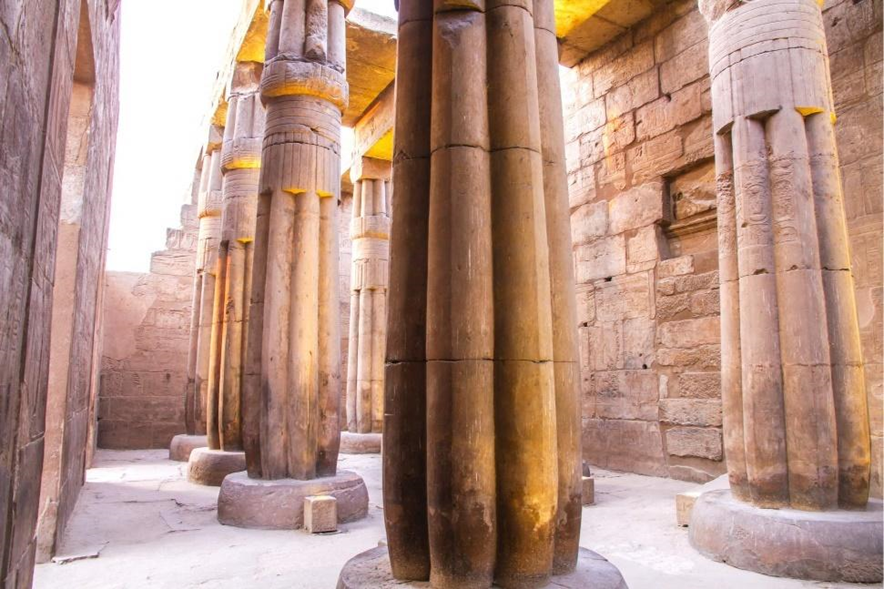

Sala Hipóstila (11).

Se accede a través de 2 naves divididas por 4 columnas con capiteles papiriformes cerrados.

Es la auténtica “joya de la corona”, la parte más espectacular de todo el Templo de Karnak.

Hipóstila significa “cubierta de columnas”.

Es la más grande del mundo con 5000 m2.

Todo un logro tecnológico de hace 3500 años.

Ha tenido que ser reconstruida varias veces a causa de varios terremotos.

De planta rectangular, consta de una nave central de mayor altura flanqueada por dos naves laterales sostenidas por columnas de capiteles papiriformes.

Mide 102 m de ancho x 53 m de largo, y aunque en la actualidad carece de techumbre, antiguamente se elevaba 24 m por encima del suelo sostenido por un bosque de 134 columnas de piedra distribuidas en 16 hileras y con capiteles en forma de flores y capullos de papiro.

Las columnas tienen unos 4 m de diámetro y dejan poco espacio entre ellas, salvo en la nave central y la transversal, algo más amplias para facilitar las procesiones.

La diferencia en altura de las columnas centrales respecto a las laterales permitió colocar celosías por donde penetraba la luz. Sin embargo, las laterales quedaron en penumbra.

Por esto, los capiteles de las columnas centrales a los que les da la luz solar están abiertos, mientras que los de las columnas laterales están cerrados.

Es una innovación de la XIX dinastía y simboliza el concepto de creación.

La sala representa el Océano Primordial del que emergen los tallos de las plantas de papiro o de loto representados por las columnas y sus capiteles.

Antes de la creación solo existía Nun, la sustancia, un océano inerte, sin límites, rodeado de absoluta oscuridad.

Varios faraones se sucedieron en su construcción desde Amenofis III, Ramsés I, Seti I y Ramsés II.

El techo fue probablemente de madera.

Fue en esta sala donde Hatshepsut en el año 16 de su reinado hizo colocar dos impresionantes obeliscos de casi 30 m de altura.

Esta sala se convirtió en el lugar de coronación de los reyes en Tebas y de celebraciones como el Heb Sed / Fiesta de renovación real o jubileo.

El exterior está decorado con escenas de la batalla de Qadesh (1274 a. C.), y campañas militares de Seti I en Palestina y Siria contra los libios y los hititas.

Desde el tercer pilono (12).

De 28 m de altura, hoy desmochado.

Originalmente fue construido por Amenofis III (dinastía XVIII). Modificado por Amenofis IV / Akenatón y por Seti I (1294 a.C. a 1279 a.C.).

La decoración del pórtico frontal es de Seti I y Ramsés II.

Este pilono representaba la entrada al templo hasta el reinado de Horemheb.

De aquí al final se encuentran las construcciones más antiguas del complejo.

Patio de Amenofis III (13).

Construido ante la necesidad de crear un espacio entre el cuarto pilono ya existente y el tercero creado por él.

En un espacio cuadrado que marcaba el punto de encuentro de los ejes sagrados del mundo; el eje celeste se cruzaba con el eje terrestre.

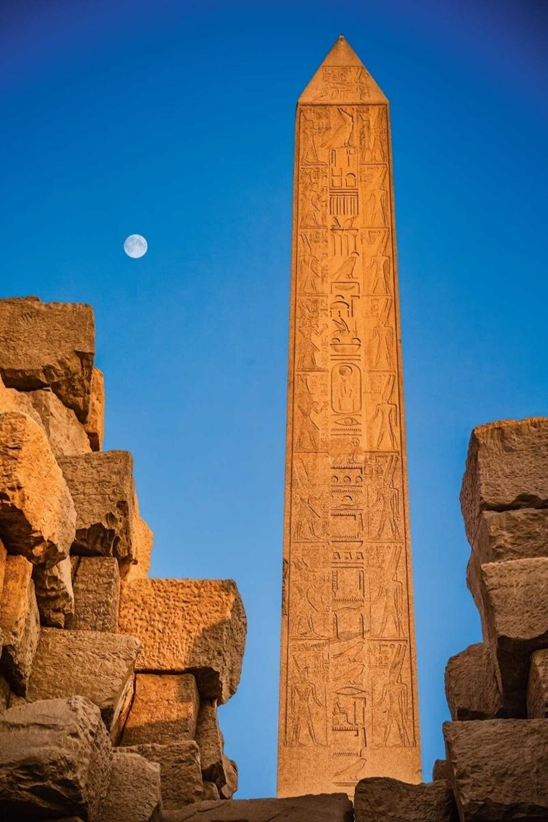

Este lugar de encuentro se marcó con cuatro obeliscos que mandaron levantar Tutmosis I y Tutmosis II, dos cada uno, pero de los que hoy sólo queda uno de Tutmosis I de 23 m de altura y un peso de 143 toneladas.

El término obelisco procede del griego obelískos, diminutivo a su vez de obelós, “asta o columna apuntada”. Los antiguos egipcios los llamaban tejen.

Los obeliscos son pilares monolíticos fabricados en un solo bloque de piedra granítica, de cuatro lados, y con forma tronco piramidal, es decir, se estrechan ligeramente desde la base hasta la cúspide.

Su origen es el mismo que el de las pirámides. No por casualidad estaban coronados por una pequeña pirámide o piramidión llamada por los egipcios benben.

El benben simbolizaba el proceso por el cual los rayos solares caen sobre la tierra dándole vida y fertilizándola.

Es una representación estilizada de la colina primigenia de la mitología egipcia, el montículo que surgió durante el nacimiento del mundo y en el que se crearon los dioses y los seres vivos cuando aún no existía nada.

Esta leyenda se desarrolló en la ciudad de Heliópolis donde se veneraba al Sol y se rendía culto a la piedra benben desde el período Tinita (3065-2686 a.C.).

Quizás en su origen esta piedra fue un meteorito caído del cielo que adquirió carácter sagrado porque provenía de la esfera de los dioses.

Según las fuentes antiguas, algunos obeliscos estuvieron cubiertos de oro o de una aleación de oro y plata. Aunque, lo más probable es que simplemente se forrara el piramidión que lo coronaba con chapa de oro.

El uso de este metal se debe a su perdurabilidad y a su relación con los dioses, cuya carne, según los egipcios, estaba hecha de esta materia.

El oro era el color del sol cuyos rayos propiciaban e impulsaban la vida en la tierra.

Los obeliscos se erigían en los templos como un modo de señalar un lugar “sagrado”. Solían disponerse por parejas ante los pilonos que flanqueaban las puertas de los recintos sagrados.

El primer obelisco del que se tiene noticia es el Userkaf (V dinastía).

En el patio de Amenofis III (13) se encuentran:

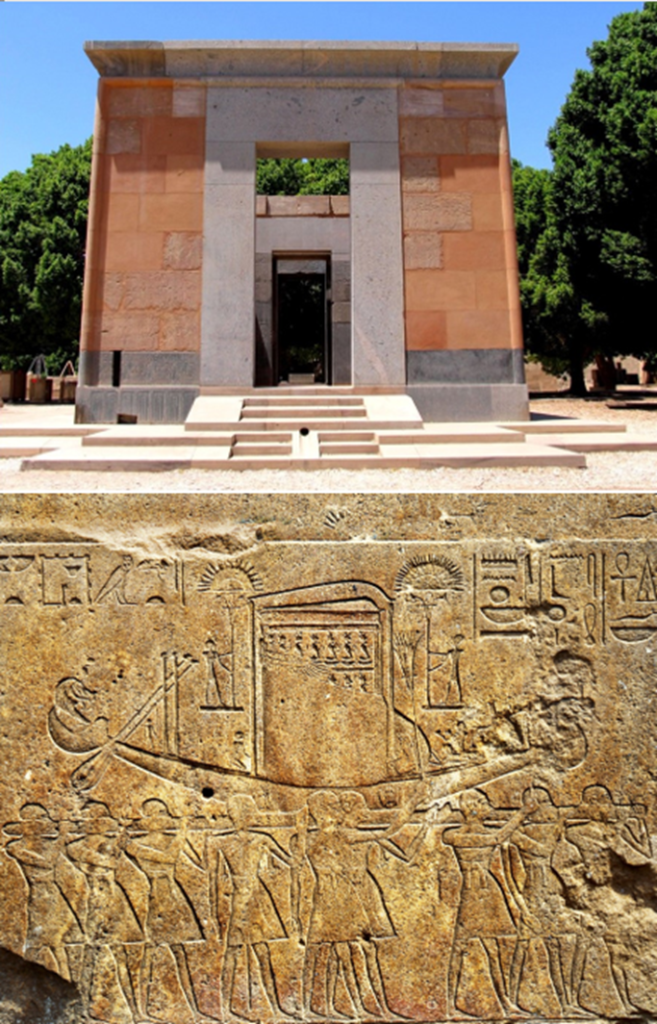

La Capilla Blanca.

Un pequeño templo construido por Sesostris I (XII dinastía, Reino Medio). Uno de los monumentos más antiguos que ha perdurado.

Construido para celebrar la Fiesta Heb Sed o Fiesta de renovación real, la celebración más importante de los reyes. El propósito era la renovación de la fuerza física y la energía sobrenatural del faraón con los dioses, reafirmando su derecho a gobernar. De esta forma aseguraba la prosperidad de Egipto.

En el antiguo Egipto, el bienestar de todo el pueblo dependía de la salud física y espiritual del faraón, así como de su relación con los dioses, ya que éste era la representación de la divinidad en la tierra.

Documentada junto a otras fiestas en la Piedra de Palermo perduró hasta la dinastía Ptolemaica.

Los griegos la tradujeron como «fiesta de los treinta años» de gobierno. Aunque hubo excepciones.

Se celebraba más o menos el primer mes de invierno y duraba 10 días.

La Capilla Blanca está rodeada de dos rampas y sostenida por 16 columnas.

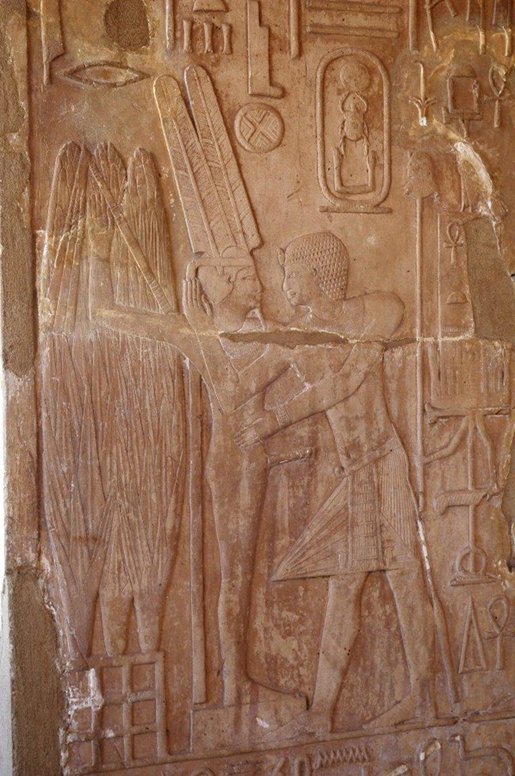

En el interior hay escenas que hacen referencias al jubileo y en una de ellas se encuentra la imposición de la corona al rey.

Sesostris I ante el dios Amón.

En el interior se ubica el pedestal de alabastro sobre el que se depositaba la barca de Amón para las procesiones.

Fue reconstruida por los arqueólogos franceses en un espacio exterior. En el interior hay 4 pilares, en el centro

La Capilla Roja de Hatshepsut.

Ejecutada entre el año 17 y 20 de su reinado está realizada en cuarcita roja.

La capilla roja «lugar del corazón de Amón», fue construida con la intención de actuar como lugar de descanso en el periplo de la barca sagrada.

Con paredes de cuarcita roja, sobre sus paredes se desplegó un programa iconográfico con escenas como el transporte de la barca sagrada, la coronación de Hatshepsut, ofrendas a los dioses, erección de obeliscos y las dos festividades más importantes de Tebas, la Bella Fiesta del Valle y la Fiesta de Opet.

Recientemente fue restaurada por el Centro de Estudios franco-egipcio de los Templos de Karnak.

Cuarto pilono (14).

Obra de Tutmosis I da acceso a la parte más antigua del templo. Está edificada sobre una perteneciente a la XII Dinastía (Reino Medio).

Entre el cuarto y el quinto pilono, construidos ambos en la época de Tutmosis I, se encuentra un vestíbulo transversal, llamado antiguamente Uagit (“el verdeante”), adornado en origen con grandes columnas.

Cuando se construyó se convirtió en la verdadera entrada del templo y en el límite del camino que iba a Luxor, en el eje Norte-Sur.

El vestíbulo de Tutmosis III (16).

Construido por Tutmosis I con columnas de madera, y posteriormente modificado, consta de 14 columnas en forma de papiro, originalmente sobredoradas.

De ellas 6 se encuentran a la izquierda de la entrada y 8 a la derecha.

Tutmosis III construyó un muro abierto por una puerta.

En la estancia había 2 obeliscos realizados en granito rosa recubiertos de placas de oro que narraban la historia de la reina Hatshepsut.

La obra, según se lee en la base, finalizó el verano del año 16 del reinado de Hatshepsut tras 6 meses de trabajo.

En abril de 2022 un equipo de arqueólogos, restauradores e ingenieros del Consejo Supremo de Antigüedades logró restaurar y erigir el obelisco de la reina Hatshepsut que se encuentra cerca del Lago Sagrado.

El obelisco de la reina Hatshepsut está situado entre el tercer y cuarto Pilono. Es de granito rojo de Asuán. Mide 30 m y pesa aproximadamente 300 Toneladas, es el obelisco más alto de Egipto.

Estuvo caído, quizás como consecuencia de un terremoto.

Se cree que se construyeron por lo menos 4 obeliscos durante el reinado de Hatshepsut como faraona de Egipto, actualmente se conservan en Karnak dos obeliscos de Hatshepsut, uno erguido y otro caído.

Patio del Santuario de la Barca Sagrada (17).

De 15×6 metros.

Hay 2 pilares de granito con los emblemas de las Dos Tierras y 2 estatuas de color rojo oscuro que representan a Amón y Amonet. Esta últimas son obra de Tutankamón.

Santuario de las barcas (18).

Antes de acceder al lugar donde reposa el dios se llega al santuario principal de su barca portátil.

Fue erigido en época de Filipo Arrideo (siglo IV a.C.), en el mismo lugar donde mil años atrás se levantaba, con la misma función, la capilla Roja de Hatshepsut. Aquí se depositaba la barca portátil de Amón cuando éste no participaba en las procesiones.

Patio del Reino Medio (19).

Este gran espacio cuadrado era el Ipet-Sut, el templo de Amón en sentido estricto, pero hoy apenas quedan ruinas.

En el Imperio Medio contenía un edificio de caliza blanca sobre cuyo eje se sucedían tres capillas consecutivas, todas con sus umbrales de granito rosa, la última de las cuales debió de ser el santuario primitivo, el edificio con el que se inició el templo de Karnak.

Allí se hallaba el pedestal de alabastro de la sala principal o naos con una inscripción de Sesostris I de la que solo quedan algunos fragmentos.

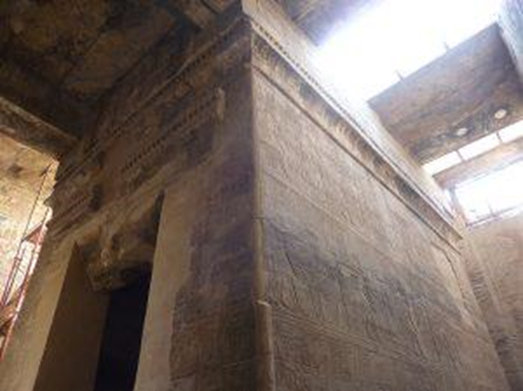

Sancta Sanctorum, “el lugar más santo de los santos” (20).

A medida que uno se va introduciendo en el templo va ascendiendo recreando lo que en la mitología egipcia es el ascenso a la colina primordial.

Este avance se realiza subiendo a través de pequeñas rampas y escalones, acercándonos al Sancta Sanctorum, simbólica cima de la colina primordial.

Mientras el nivel del suelo va subiendo, el de los techos decorados con estrellas va bajando reflejando que nuestro ascenso nos va acercando al cielo.

El santuario es un templo formado por salas de estructura telescópica que se estrecha gradualmente para enfocar toda la atención en la estatua de Amón.

Se aprecia una reducción gradual de la luz, de la gran luminosidad del patio a la oscuridad de la celda. Desde el extremo del mundo donde se unen el cielo y la tierra al amanecer, a la oscuridad del crepúsculo.

Es jerárquicamente cada vez más exclusivo.

La cima de la colina primordial, morada y trono del dios, era el lugar más sagrado del templo, al que sólo el faraón o el sumo sacerdote y sus ayudantes más cercanos podían entrar.

Todas las puertas que llevaban a este espacio estaban cerradas y selladas cada día, pues nadie debía molestar a Amón en su morada.

Por las mañanas entraba el Sumo Sacerdote y sus ayudantes, a veces el faraón, para vestir y traer comida a Amón. Por la tarde lo desvestían y retiraban la comida.

El interior era un lugar pequeño, oscuro y silencioso, como las profundidades húmedas.

Era un lugar de recogimiento, de oscuridad. Disponía de relieves con textos.

Por desgracia, el núcleo del templo de Amón en Karnak no está tan bien conservado como para que podamos percibir este detalle, algo que si se puede advertir en templos como el de Edfú.

La imagen de Amón se guardaba en un altar sobre el que descansaba la barca solar del dios Amón que era sacada en procesión en las festividades de Opet y la Bella Fiesta del Valle.

Karnak se construyó siguiendo la serie Fibonacci, siendo el Sancta Sanctorum la unidad.

La serie Fibonacci es una sucesión infinita de números naturales La sucesión comienza con los números 0 y 1; a partir de estos, “cada término es la suma de los dos anteriores”, es la relación de recurrencia que la define. Se encuentra en la naturaleza.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, …

Templo Festivo de Tutmosis III o Ajmenu (21).

Situado en el extremo oriental de la vía procesional está precedido por el denominado patio del Imperio Medio.

De forma rectangular, aunque fue construido originalmente para celebrar la Fiesta Heb Sed o jubileo de Tutmosis III, posteriormente también fue utilizado en la Fiesta anual de Opet.

Originalmente su entrada estaba flanqueada por dos estatuas del faraón con traje de fiesta, pues ahí se celebró su jubileo.

Tutmosis III fue conocido por sus brillantes victorias militares, ha pasado a la historia como el Napoleón del antiguo Egipto.

Hacia el norte de la entrada existe un pequeño vestíbulo y una pequeña sala conocida como la Habitación de los Antepasados, hoy en el Museo del Louvre.

En sus paredes se encontraba la famosa Lista Real de Karnak donde aparece una selección de 61 reyes sentados anteriores a Tutmosis III que les hace ofendas, comenzando por Snefru de la IV dinastía. Sólo 39 nombres son legibles.

También hacia el norte, se alcanza la Gran Sala del Heret-ib de 44 m de ancho X 16 m de largo que está compuesta de 32 pilares y dos filas internas de 10 columnas.

Las columnas soportan el techo de la nave central que está más alto que el sujetado por los pilares, lo que permite penetrar la luz.

Las columnas son únicas en la arquitectura egipcia, simbolizan las de la tienda militar que utilizaba Tutmosis III en campaña, por eso en su base están pintadas de rojo, como los postes que sujetan el toldo, y el techo pintado de azul salpicado de estrellas doradas.

Más al norte de la Gran Sala, tres capillas que están decoradas con escenas rituales, ofrendas y procesiones, como las de las estatuas reales. En un corredor aparece el rey haciendo ofrendas a un Amón itífalo.

Sala de Sokar (22).

Se accede por una puerta lateral. Es una sala de ocho columnas dedicadas a Sokar, el dios del mundo subterráneo.

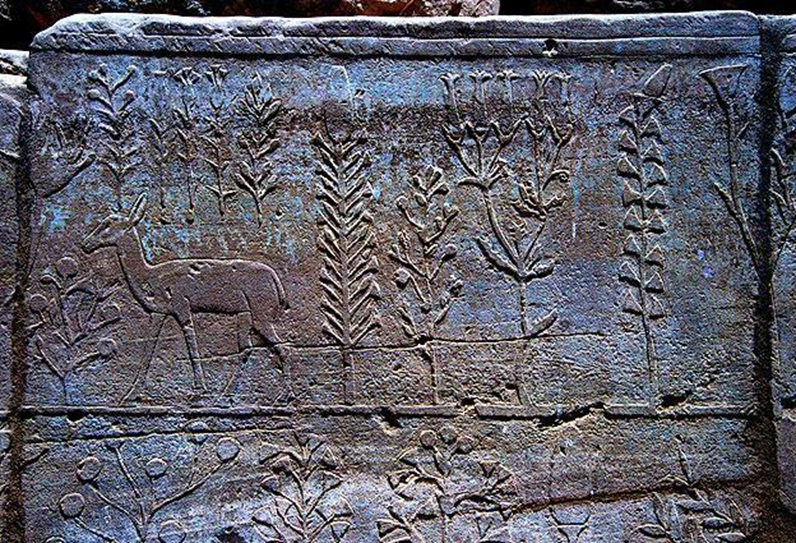

Jardín Botánico (24).

Situada al noreste del templo. Sus paredes están representadas flora y fauna exótica vistas en las campañas militares de Siria y Palestina.

Desde esta sala, adornada con cuatro columnas papiriformes, se accedía al Sancta Sanctorum del Ajmenu.

Una escalera conduce a un podio consagrado al sol naciente.

Cachette (escondrijo). Patio del escondite (27).

Está cerca del lago.

En 1903 Georges Legrain descubrió bajo el suelo de este patio más de 700 esculturas de piedra y 17000 bronces.

El Lago Sagrado.

Tiene casi 10000 m2. Mide 130 x 80 metros, el equivalente a siete piscinas olímpicas.

Fue creado bajo el reinado de Tutmosis III y remodelado por el faraón negro Taharqa (690-664 a.C.), el más activo de los faraones nubios de la dinastía XXV.

Era el lugar de la regeneración de la vida. Sus aguas eran utilizadas por los sacerdotes para purificarse antes de realizar los cultos diarios en todas y cada una de las capillas del recinto. Además, servía como escenario para diversas ceremonias.

Estas aguas representan el cosmos como el orden primigenio del que surgió la creación. Las aguas del caos de las que surgió la colina primigenia a partir de la cual podemos intuir el nacimiento de la vida, de la fauna, de la naturaleza, y del ser humano.

Además, alojaba gansos sagrados. El ganso era otra representación del dios Amón.

Se dice que, aunque el lago recibía las aguas del Nilo, curiosamente no experimenta sus crecidas.

Se encuentra el mayor escarabajo sagrado de Egipto. Fue construido bajo Amenofis III (abuelo de Tutankamón).

El escarabajo representaba al Sol naciente, y era símbolo de la renovación y de la resurrección. Estaba asociado al dios Khepri.

Es una deidad que toma la forma de escarabajo pelotero. Se creía que empujaba el sol a través de los cielos igual que hace el escarabajo haciendo hace rodar trozos de estiércol.

En vida proporcionaba protección contra el mal, visible o invisible, dando diariamente fuerza y poder. En la muerte, quien lo portaba adquiría la posibilidad de resucitar y poder alcanzar la vida eterna.

El escarabajo tenía una gran importancia en el culto funerario egipcio. Generalmente era tallado en piedra verde y colocado en el pecho de los difuntos para proteger el corazón y sustituirle durante la momificación.

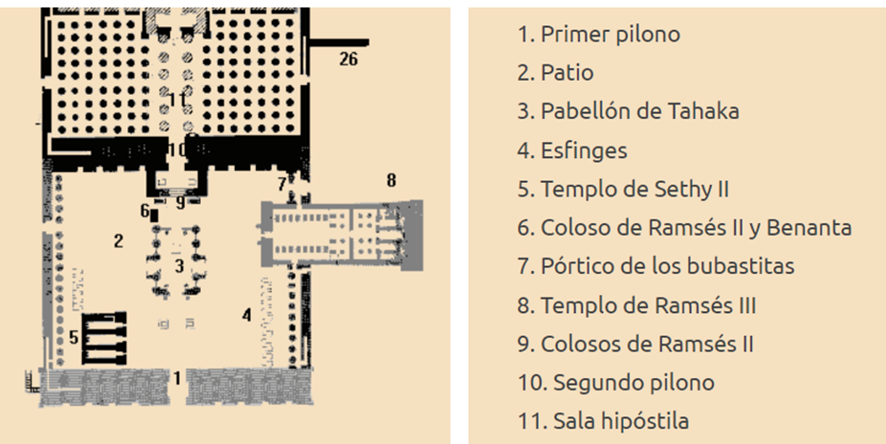

El Templo de Luxor.

Concebido como un complemento del Templo de Karnak, el Templo de Lúxor fue construido entre los años 1400 y 1000 a.C.

En su versión final el templo de Luxor medía más de 260 m de largo y 50 de ancho.

El templo estaba dedicado a Amón que en Luxor adoptó la forma del Min itifálico.

La función de los templos egipcios era proporcionar una morada terrenal a los dioses, es decir, una construcción en piedra que albergara su estatua.

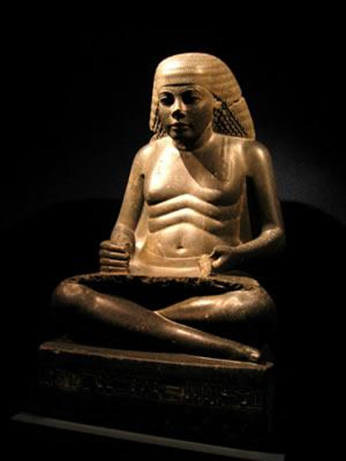

Amenofis III (XVIII dinastía) ordenó a su arquitecto Amenhotep, hijo de Hapu la construcción de un templo completo compuesto por: naos (celda, dormitorio), santuario de la barca, sala de ofrendas y antecámara, esta última flanqueada de capillas destinadas a la tríada tebana.

El programa arquitectónico Amenofis III se ejecutó probablemente en tres fases sucesivas y ocupó todo su reinado.

Amenofis III destruyó un templo más antiguo delante del cual debía encontrarse la capilla edificada por Hatshepsut de la que se reutilizaron sus bloques.

El templo fue descuidado por Amenofis IV / Akenatón, teniendo que ser rehabilitado por Tutankamón y Ay, quienes acabaron la decoración de los muros de la columnata procesional añadiendo especialmente las escenas de la Fiesta de Opet.

Ramsés II (XIX dinastía), añadió el pilono junto a seis colosos, cuatro de pie y dos sentados, de su persona, más dos obeliscos y un segundo patio con pórticos

Otros dos colosos sentados, con su imagen precedían la entrada de la columnata procesional de Amenofis III.

Para edificar este nuevo patio, el arquitecto de Ramsés tuvo en cuenta la existencia de una triple capilla de Hatshepsut, lo que explica que el eje del monumento esté dirigido hacia Karnak.

No se percibe a primera vista, pero es imposible tener desde el pilono una vista axial del templo, ya que la perspectiva está rota.

El conjunto está sin embargo muy bien concebido para que esta particularidad no afecte a la armonía de las proporciones; incluso los obeliscos, de medidas diferentes, fueron emplazados desfasados de tal manera que cuando nos situamos frente al pilono, no se note la diferencia.

El templo fue agrandado por los faraones negros, nubios, de la XXV dinastía, añadiendo el muro al recinto.

Nectanebo I (XXX dinastía) restauró y reacondicionó el templo construyendo la avenida de las esfinges.

La ciudad de Tebas fue saqueada y abandonada por los persas hasta la llegada de Alejandro Magno que reacondicionó la sala de la barca, haciendo erigir las cuatro columnas que sostenían el techo.

Todavía se puede ver el emplazamiento de las bases de estas columnas sobresaliendo de los cimientos de esta capilla.

Los Ptolomaidas también restauraron el templo, hasta que, con la llegada de los romanos, el templo se convirtió en un edificio militar.

El 22 de enero de 1989, mientras se realizaban trabajos de restauración en las columnas del patio porticado de Amenofis III, se encontró un escondrijo, una fosa de 3 m de profundidad, seguramente realizado por los sacerdotes, que contenía un conjunto de 26 esculturas muy bien conservadas.

Recuérdese el cachette (escondrijo) que encontró el francés Legrain en 1903 en Karnak.

Hoy se encuentran expuestas en el Museo de Luxor.

La avenida, dromos o camino del dios (1).

Interrumpida por la carretera en la actualidad.

Tenía una longitud de casi 3 km, una anchura de unos 70 m y unía los templos de Luxor y Karnak.

Bajo el reinado de Nectanebo I (XXX dinastía), la avenida ceremonial fue adornada con 1400 esfinges de cara humana (androesfinges).

De las originales solo se recuperaron 650 en diferentes excavaciones.

Cuando llegaba la estación de la inundación (de mediados de julio hasta mediados de noviembre), el Nilo crecía e inundaba los campos de cultivo.

Durante este periodo de poco trabajo es cuando se celebraban numerosas fiestas religiosas como la multitudinaria Fiesta de Opet.

Este era el camino, eje norte-sur, por donde procesionaba la Sagrada Barca de Amón en su viaje desde el Templo de Karnak al de Luxor.

Aunque el acceso a los visitantes se sitúa en otra parte, la visita a Luxor empieza delante de los pilonos, las cuatro estatuas y el obelisco.

El pilono (5).

Edificado por Ramsés II existían 6 colosos de granito de Ramsés II de más de 15 metros altura, a uno de los cuales pertenece la enorme cabeza del suelo y 2 obeliscos de 25 m. de altura.

El obelisco que aún permanece simboliza un rayo de sol petrificado y mide 25 m.

El que falta fue un regalo de Mohammed Ali al rey Carlos X de Francia instalándose en Plaza de la Concordia de París.

En agradecimiento, Luis Felipe I de Orleans ofreció un reloj que hoy día adorna la mezquita de Mohammed Ali en el Cairo, pero se estropeó en el camino y nunca funcionó.

Ramsés II reinó más de 60 años y se jactó de ser “un gran constructor”.

Se hizo representar en estatuas colosales en diversos templos donde se le rindió culto como a un dios.

Más allá de este valor propagandístico que agrandaba la figura del faraón, los pilonos constituían una puerta de acceso al mundo de los dioses, así como “cierre de seguridad” que impedía que el caos llegara a penetrar en el mundo divino.

En la fachada de este pilono, Ramsés II ordenó grabar escenas de la Batalla de Qadesh (1274 a. C.), en las que se muestra victorioso contra los hititas.

El primer patio. Ramsés II (7).

Fue construido por varios faraones, aunque destacan los colosos de Ramsés II.

Enfrente de la mezquita, a la derecha, se alza una columnata alrededor del patio. Está compuesta por 74 columnas papiriformes distribuidas en 2 hileras con escenas del faraón en presencia de varias divinidades.

Están interrumpidas por un santuario para las barcas Amón, Mut y Khonsu consistente en tres capillas en piedra arenisca. Fueron construidas por Hatshepsut y Amenofis III y vueltas a decorar por Ramsés II.

Fue probablemente la existencia de ese santuario la que motivó una notable desviación del eje de las construcciones de Ramsés II respecto del templo anterior de Amenofis III.

Los colosos erguidos al lado del faraón están colocados en los huecos que se encuentran en la primera fila de columnas al extremo meridional del patio.

La entrada a la columnata procesional de Amenofis III, con siete columnas a cada lado, tiene dos colosos sedentes de Ramsés II con la reina Nefertari junto a su pierna derecha, de menor proporción, en el lado norte, mientras que en el lado sur hay dos estatuas dobles, sedentes también, que corresponden a Amón y Mut.

El patio presenta una columnata que lo rodea por los cuatro lados, intercalada con grandes estatuas de Ramsés II, muchas de las cuales originariamente eran de Amenofis III.

Los dos colosos de Ramsés II entronizados recuerdan a los de la entrada del pilono, aunque estos son de menor tamaño y de un color más oscuro ya que fueron esculpidos en granito negro.

Columnas papiriformes y estatuas de Ramsés II.

Este era el único lugar al que el pueblo tenía acceso durante las procesiones religiosas.

El tramo entre el pilono de la entrada y este punto es una ampliación del templo llevada a cabo por Ramsés II.

Los faraones posteriores poco más hicieron que grabar sus cartuchos o tallar algunos relieves en los huecos que quedaban libres.

Dentro del primer patio se encuentran:

La mezquita de Abu el Hagga.

Tras cruzar el pilono, a la izquierda, se encuentra la mezquita de Abu el Hagga, dedicada al santo musulmán del mismo nombre, un jeque sufí nacido en Bagdad que se trasladó a Luxor durante los últimos años de su vida.

Murió en el año 1243, a los noventa años de edad, y actualmente es una de las figuras espirituales más importantes de la ciudad.

Se construyó en el siglo XI sobre las columnas del patio de Ramsés II, en el mismo lugar donde previamente, durante el siglo V, se había construido una basílica cristiana, cuyos restos sirven de tumba al santo que está allí enterrado.

El edificio fue redescubierto durante la excavación del templo, a finales del siglo XIX, y gracias a que los habitantes musulmanes de la ciudad se resistieron firmemente a que fuera destruido.

Sin embargo, no son pocos quienes lo consideran una aberración arquitectónica sobre las columnas del templo egipcio.

En Luxor, a principios de noviembre, tiene lugar la fiesta del Moulid de Abu el Haggag.

Es una fiesta musulmana que culmina con un desfile de pequeños barcos que son trasladados en procesión alrededor del recinto del templo de Luxor.

Un recuerdo inconsciente del antiguo Festival de Opet.

La columnata procesional de Amenofis III (8).

Los dos colosos sedentes de Ramsés II marcan el inicio de la columnata de Amenofis III: 2 filas de 7 columnas de 16 metros con una altura de 20 metros.

La galería está decorada con relieves que cuenta la Fiesta de Opet o Fiesta del Año Nuevo.

A diferencia de las columnas del patio de Ramsés II, estas tienen el capitel papiriforme abierto.

El papiro, además de ser un soporte de escritura, era una planta que crecía en las marismas del delta del Nilo.

No solo proporcionaba el material para la escritura, sino que también servía de alimento y con su tallo se elaboraban cuerdas, cestos, muebles, calzado e incluso barcos.

Dada la abundancia de esta planta en el paisaje fluvial a orillas del Nilo fue uno de los motivos preferidos por los artistas egipcios. Se encuentra en las columnas y relieves de los templos, así como en los amuletos funerarios y en multitud de objetos cotidianos.

Por desgracia, esta planta fue víctima de la sobreexplotación y desapareció de las riberas del Nilo a finales del siglo XVIII. Actualmente, el papiro silvestre se encuentra en el valle del Jordán, en Israel, y también en Sicilia, posiblemente introducido en época grecorromana, y en ciertas regiones del África tropical.

En este lugar se encuentra la estatua de Tutankamón y su esposa Ankhesenamón.

Los patios estaban al aire libre, como ahora, y el resto del templo se encontraba techado, incluida la columnata de Amenofis III.

Segundo Patio. Amenofis III (9).

Fue el primer patio que se construyó.

Sala Hipóstila (10).

A uno de lados del patio de columnas de Amenofis III aparece la sala de columnas. Es la primera habitación de la parte interior del templo. En origen techada.

Esta estancia está compuesta por 32 columnas papiriformes distribuidas en cuatro hileras, era el vestíbulo a través del cual se accedía a la Sala de las Ofrendas, el Santuario de la Barca y la Sala del Nacimiento.

Estas estancias rodeaban la parte más íntima del templo, la que acogía la estatua del dios Amón: el Sancta Sanctórum.

Sala de las Ofrendas (16).

Está rodeada de otras salas.

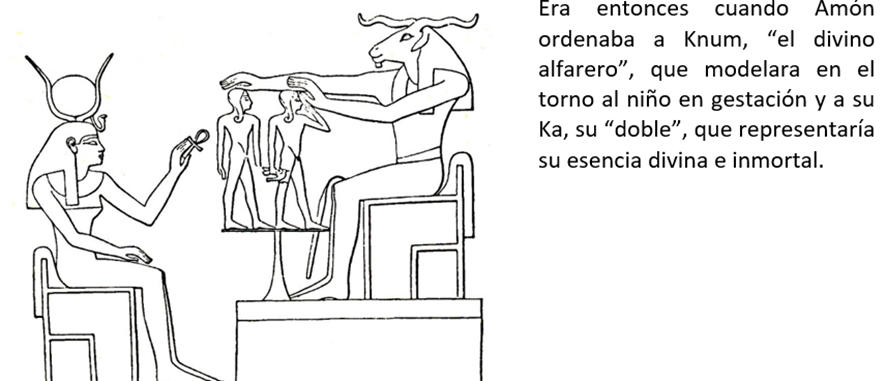

En uno de los laterales se encuentra la Sala del Nacimiento Divino de Amenofis III.

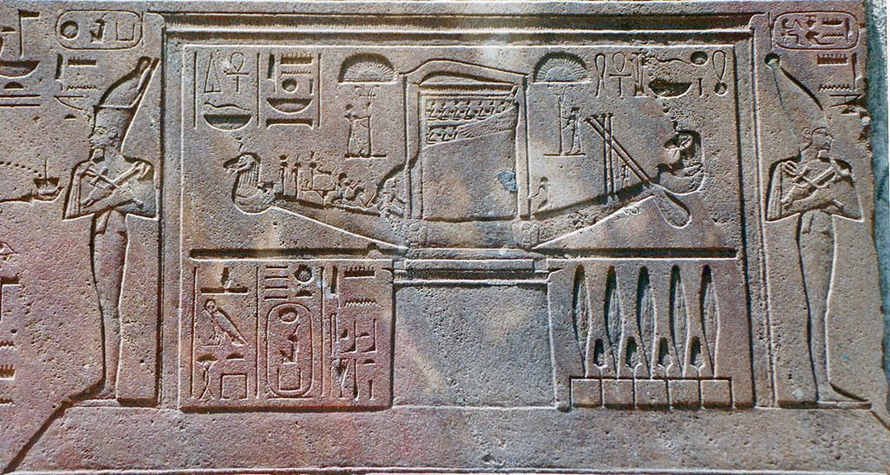

Está decorada con relieves que describen el simbólico «nacimiento divino» de Amenofis III resultado de la unión, del encuentro amoroso, de la madre Mut con el dios Amón.

El Templo de Luxor tenía una función compleja. Cada año, en sus estancias más secretas, durante la Fiesta de Opet, se celebraba el renacimiento divino del faraón, hijo de Amón, para reafirmar su poder.

En la penumbra de la Sala del Nacimiento Divino, Amón, que para la ocasión asumía el semblante del faraón, iba al encuentro de la reina a la que Tot, el dios con cabeza de ibis, predecía su futuro destino de madre.

La reina, con la ayuda de Hathor, Isis y Neftis daba a luz a su hijo divino, hijo del rey de los dioses, así reconocido por el padre Amón. Y él presentaba ofrendas de incienso y flores frescas a Amón y a cambio recibía la naturaleza divina, la juventud y promesas de larga vida. Posteriormente se le coronaba como soberano legítimo de las Dos Tierras.

El faraón así regenerado y reconfirmado en su papel real podía asegurar durante otro año la prosperidad a su pueblo.

En el relieve, la reina Mutemuia aparece sentada sobre la propia línea del cielo junto al todopoderoso dios Amón.

El gesto afectuoso que el dios prodiga hacia reina, a la cual coge por una de sus manos, evidencian de forma velada un místico encuentro amoroso del que nacería el futuro Amenofis III.

Los pies del dios y los de la reina, que gravitan en el vacío se encuentran sostenidos por las manos de las diosas Selkis y Neith. Ambas diosas estrechamente relacionadas entre sí, serán más tarde las que protejan y asistan en su nacimiento al pequeño Amenofis III.

Santuario de la Barca (17).

En el centro de esta sala Alejandro Magno mandó construir un santuario independiente. El rey macedonio aparece ataviado con los atributos de un faraón realizando ofrendas a los dioses Amón y Amón Min.

En los cartuchos que acompañan las representaciones del rey pueden reconocerse con facilidad los jeroglíficos con las letras de su nombre: Alexander.

Detrás del santuario se encuentra una antecámara privada conocida como la sala de Opet, una amplia sala con doce columnas papiriformes, que se abre detrás a tres cámaras más pequeñas.

Estas cámaras tienen un significado especial en relación con la creación y con los mitos solares de Amón y Ra en Luxor, donde tenían lugar los verdaderos misterios del templo.

Sancta Sanctórum (19).

La cámara central. Al fondo aún pueden verse los restos del pedestal sobre el que descansaba la imagen del dios.

Las dos salas laterales pertenecían a los dioses Mut, la de la izquierda, y Jonsu, la de la derecha, cuyas estatuas miraban respectivamente al este y al oeste.

El vestíbulo.

Fue convertido por los romanos en capilla.

Un elemento atípico que no se repite en ningún otro templo: un santuario romano dedicado al culto imperial con pinturas de emperadores romanos que se superponen a las figuras de los faraones.

En el siglo III d.C., el recinto del templo fue fortificado y convertido en un fuerte romano hasta que cayó en el olvido.

Las festividades.

La Fiesta de Opet.

Era una de las festividades religiosas más importantes del Antiguo Egipto. Se celebraba anualmente comenzando el día 15 del segundo mes de la estación de Akhet (equivalente al mes de septiembre), y se extendía a lo largo de un mínimo de once días. De hecho, su duración se incrementó con el paso del tiempo, de tal modo que en tiempos de Tutmosis III duraba once días, y ya a finales del reinado de Ramsés III (1184 – 1153 a.C.) duró veintisiete días.

Opet era la diosa que dio a luz a Osiris. Tenía el título de «Señora de la protección mágica».

Se la representaba a veces como un hipopótamo, o como mujer con cuerpo de hipopótamo, boca de cocodrilo y patas de león, con el disco solar y cuernos de lira.

Parece ser una forma de Mut. En el recinto de Karnak tenía un templo al lado del de Khonsu.

El acto principal de la fiesta era una multitudinaria procesión ritual por donde el dios Amón de Karnak visitaba el templo de Luxor a través de una avenida de esfinges de tres kilómetros de longitud en la orilla oriental del río Nilo con el objetivo de regenerarse.

La barca sagrada, llamada en egipcio imen-user-hat, “Amón, poderoso de proa”, lo transportaba. Estaba hecha en madera de cedro del Líbano, chapada en oro, y su proa y popa estaban decoradas con sendas cabezas de carnero, uno de los animales sagrados de Amón.

Además, dado que la intención de la ceremonia era renovar la potencia del faraón y reforzar su unión con la divinidad, es muy probable que éste participara de forma activa en la comitiva de sacerdotes que acompañaban las barcas sagradas en las que se transportaban las efigies.

A lo largo del tiempo, el recorrido de esta procesión se realizó tanto por tierra como por el río. Si se realizaba por vía fluvial, una flota de barcos se encargaba del traslado de las barcas sagradas, el faraón y la corte se trasladaban desde Karnak hasta Luxor.

Asimismo, la comitiva era acompañada desde la orilla por soldados, sacerdotes, sacerdotisas, bailarines, portadores de ofrendas y el pueblo.

Si se realizaba por vía terrestre, la barca sagrada era cargada a hombros por un grupo de sacerdotes y recorría la avenida de esfinges que separaba ambos recintos religiosos.

Tal y como se puede apreciar los relieves del templo de Ramsés III en Medinet Habu, el viaje por la avenida de esfinges era bastante duro, por lo que a lo largo del recorrido la comitiva se detenía a descansar en seis quioscos con altares instalados por la reina Hatshepsut .

La preparación llevaba días. Todo comenzaba con la llegada del faraón a Karnak donde ofrecía comida, bebida e inciensos como ofrendas a la tríada de dioses y realizaba multitud de purificaciones a lo largo de varios días para que los dioses estuvieran preparados para abandonar su casa y viajar.

Asimismo, a lo largo de esos días se sacrificaban docenas de terneros, que luego servirían como comida para todos los trabajadores del templo.

Después de estos rituales, solo el Sumo Sacerdote y el faraón accedían al Sancta Sanctórum para sacar las imágenes divinas y colocarlas en sus respectivas barcas sagradas.

Una vez hecho esto, las barcas eran cargadas por sacerdotes sobre largas pértigas y llevadas en procesión solemne hasta el muelle situado en el extremo del canal conectado directamente con el río Nilo. Muelle que se conserva intacto.

Al llegar al embarcadero del templo de Luxor una comitiva de sacerdotes salía a recibirles entonando un himno y realizando diferentes ceremonias.

Después, las barcas sagradas penetraban en Luxor acompañadas solo por sacerdotes de alto rango y el faraón, y eran divididas de manera que las de Mut y Khonsu se quedaban en la sala hipóstila, mientras que la de Amón penetraba en lo más profundo del templo.

Hasta aquí es toda la información de que se dispone. El resto son hipótesis.

Una de las teorías más sólidas afirma que entre estas ceremonias se incluirían una repetición de la coronación del faraón y una especie de ritual místico por el que Amón y Mut se casarían y concebirían a su hijo Khonsu.

A lo largo de las semanas del Festival de Opet, el pueblo participaba activamente en las celebraciones, ya que era de esas pocas ocasiones en las que se podía acceder a los patios exteriores de los templos para participar en la entrega de ofrendas de alimentos que luego eran distribuidos entre los asistentes.

De esta manera podían formular sus súplicas a los dioses ante las barcas que los transportaban.

La Bella Fiesta del Valle

Se celebraba entre los meses de abril y mayo. En esta celebración los antiguos egipcios honraban a sus difuntos.

Al igual que en la Fiesta de Opet, la Gran Barca Userhat hacía su aparición en público. La fiesta se remonta al reinado de Mentuhotep II.

De esta época toma su nombre, puesto que la fiesta hace alusión al valle donde Mentuhotep II construyó su templo funerario: el Valle de Neb-Hotep-Ra.

Era una gran fiesta religiosa en la que Amón-Ra salía de su templo en Ipet-Sut y navegaba desde oriente a occidente hasta alcanzar la orilla oeste del Nilo.

La salida del dios era muy semejante a la de la Fiesta de Opet. El rey realizaba los rituales del despertar del dios en lpet-Sut y se organizaba la comitiva hasta el embarcadero donde esperaba la gran barca Userhat.

Formado el cortejo se iniciaba la procesión navegando por las aguas del Nilo desde oriente a occidente.

Amón realizaba sobre el río el mismo viaje que Amón realizaba cada día navegando sobre la bóveda celeste.

Era la representación del viaje celeste del dios sol Amón quien, por la mañana aparecía por el este, el nacimiento de la vida, y por la noche se ocultaba por el oeste, la muerte. El ciclo del eterno nacimiento y resurrección.

La navegación era, por tanto, la manifestación simbólica central y más espectacular de la ceremonia.

Alcanzada la orilla oeste, la procesión se dirigía a los distintos templos de culto funerario. Para ello disponían de una magnífica red de canales rectilíneos que comunicaban los templos entre sí permitiendo una fácil navegación de la comitiva.

Cuando caía la noche la barca procesional de Amón se depositaba sobre un pedestal en el interior de una capilla del templo funerario de Hatshepsut. Después se celebraba un banquete.

En el interior del templo y ante el santuario donde había sido alojada la barca, el faraón consagraba la Gran Ofrenda de alimentos, líquidos y flores.

Tras la puesta del sol se desarrollaba la ceremonia del Lago de Oro. El faraón ordenaba colocar cuatro grandes recipientes, poco profundos, llenos de leche, orientados hacia los cuatro puntos cardinales, representación de los confines de la bóveda celeste.

A continuación, situaba las antorchas que llevaban encendidas los sacerdotes Portadores de Luz, rodeando e iluminando con su luz dorada la superficie de leche que figuraba el fluido celeste, de manera que la barca divina estaría navegando toda la noche sobre su lago de oro.

Al alba, las antorchas se apagaban sumergiéndolas en la leche. Una vez terminadas las ceremonias de la Bella Fiesta del Valle, la Gran Barca Userhat de Amón-Ra regresaba a la orilla oriental y la estatua era alojada de nuevo en su templo de lpet-Sut.

Era una fiesta de reencuentro entre los vivos y los muertos. Los que lloraban la pérdida y los que gozaban alegremente con la presencia cercana del dios Amón.