- Breve historia de la ciudad de Lúxor.

- El Templo de Lúxor.

- PARADA 1. La avenida, dromos o camino del dios (1).

- PARADA 2. El pilono (5).

- PARADA 3. El primer patio. Ramsés II (7).

- PARADA 4. Segundo Patio. Amenofis III (9).

- PARADA 5. Sala Hipóstila (10).

- PARADA 6. Sala de las Ofrendas (16).

- PARADA 7. Santuario de la Barca (17).

- PARADA 8. Sancta Sanctórum (19).

Si no lo tienes organizado, te recomendamos tours en Lúxor para que te recojan en el hotel y te lleven directamente:

Breve historia de la ciudad de Lúxor.

Historia de la ciudad de Lúxor: la ciudad de las cien puertas.

La ciudad de Lúxor se encuentra ubicada a unos 700 kilómetros al sur de El Cario y a unos 200 km al norte de la primera catarata de Asuán.

Cuenta con casi 500000 habitantes que viven básicamente del turismo y de la agricultura.

Los antiguos egipcios la llamaban Waset “la ciudad del cetro”. Los griegos la denominaron Tebas por su similitud con la ciudad griega que le dio nombre.

En el siglo VIII a.C. Homero relató en La Ilíada lo maravillosa que era la ciudad de Tebas. La bautizó como «La ciudad de las cien puertas» por sus innumerables puertas que daban acceso a la ciudad, y por las que deambulaban cada día decenas de miles de personas con caballos y carros.

Los árabes la llamaron Al-Uqsur. Es de esta última palabra de la que deriva el nombre de Luxor que significa “fortificación”, haciendo referencia a dos campamentos militares que se establecieron aquí en época romana.

Tebas sucede a Menfis (c. de 2050 a. C.) como capital de antiguo Egipto. Durante la XI dinastía, líderes nacidos en Tebas mantuvieron constantes disputas contra los gobernantes de los nomos -provincias- vecinos, primero para obtener zonas de influencia y después para controlar todo el territorio egipcio.

Fue Mentuhotep II, cerca de 2025 a. C., tras la conquista de Heracleópolis quien unificará todo Egipto bajo su mando; es el comienzo del Reino Medio de Egipto, cuyos faraones instauran la capital en su ciudad nativa: Tebas.

Durante más de mil años la capital fue residencia de faraones, ciudad sagrada y morada de los Sumos Sacerdotes de Amón, estimándose que, en el momento de mayor esplendor pudo albergar a más de 650.000 habitantes.

El Templo de Lúxor.

Origen y significado.

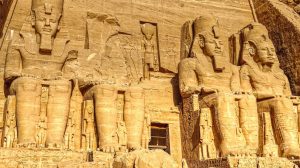

Concebido como un complemento del Templo de Karnak, el Templo de Lúxor fue construido entre los años 1400 y 1000 a.C.

En su versión final el templo de Luxor medía más de 260 m de largo y 50 de ancho.

El templo estaba dedicado a Amón que en Luxor adoptó la forma del Min itifálico.

La función de los templos egipcios era proporcionar una morada terrenal a los dioses, es decir, una construcción en piedra que albergara su estatua.

Amenofis III (XVIII dinastía) ordenó a su arquitecto Amenhotep, hijo de Hapu la construcción de un templo completo compuesto por: naos (celda, dormitorio), santuario de la barca, sala de ofrendas y antecámara, esta última flanqueada de capillas destinadas a la tríada tebana.

El programa arquitectónico Amenofis III se ejecutó probablemente en tres fases sucesivas y ocupó todo su reinado.

Amenofis III destruyó un templo más antiguo delante del cual debía encontrarse la capilla edificada por Hatshepsut de la que se reutilizaron sus bloques.

El templo fue descuidado por Amenofis IV / Akenatón, teniendo que ser rehabilitado por Tutankamón y Ay, quienes acabaron la decoración de los muros de la columnata procesional añadiendo especialmente las escenas de la Fiesta de Opet.

Ramsés II (XIX dinastía), añadió el pilono junto a seis colosos, cuatro de pie y dos sentados, de su persona, más dos obeliscos y un segundo patio con pórticos

Otros dos colosos sentados, con su imagen precedían la entrada de la columnata procesional de Amenofis III.

Para edificar este nuevo patio, el arquitecto de Ramsés tuvo en cuenta la existencia de una triple capilla de Hatshepsut, lo que explica que el eje del monumento esté dirigido hacia Karnak. No se percibe a primera vista, pero es imposible tener desde el pilono una vista axial del templo, ya que la perspectiva está rota.

El conjunto está sin embargo muy bien concebido para que esta particularidad no afecte a la armonía de las proporciones; incluso los obeliscos, de medidas diferentes, fueron emplazados desfasados de tal manera que cuando nos situamos frente al pilono, no se note la diferencia.

El templo fue agrandado por los faraones negros, nubios, de la XXV dinastía, añadiendo el muro al recinto.

Nectanebo I (XXX dinastía) restauró y reacondicionó el templo construyendo la avenida de las esfinges.

La ciudad de Tebas fue saqueada y abandonada por los persas hasta la llegada de Alejandro Magno que reacondicionó la sala de la barca, haciendo erigir las cuatro columnas que sostenían el techo. Todavía se puede ver el emplazamiento de las bases de estas columnas sobresaliendo de los cimientos de esta capilla.

Los Ptolomaidas también restauraron el templo, hasta que, con la llegada de los romanos, el templo se convirtió en un edificio militar.

Las esculturas del escondrijo.

El 22 de enero de 1989, mientras se realizaban trabajos de restauración en las columnas del patio porticado de Amenofis III, se encontró un escondrijo, una fosa de 3 metros de profundidad, seguramente realizado por los sacerdotes, que contenía un conjunto de 26 esculturas muy bien conservadas.

Recuérdese el cachette (escondrijo) que encontró el francés Legrain en 1903 en Karnak.

Hoy se encuentran expuestas en el Museo de Luxor.

PARADA 1. La avenida, dromos o camino del dios (1).

Interrumpida por la carretera en la actualidad. Tenía una longitud de casi 3 km, una anchura de unos 70 m y unía los templos de Luxor y Karnak.

Bajo el reinado de Nectanebo I (XXX dinastía), la avenida ceremonial fue adornada con 1400 esfinges de cara humana (androesfinges). De las originales solo se recuperaron 650 en diferentes excavaciones.

Cuando llegaba la estación de la inundación (de mediados de julio hasta mediados de noviembre), el Nilo crecía e inundaba los campos de cultivo. Durante este periodo de poco trabajo es cuando se celebraban numerosas fiestas religiosas, como la multitudinaria Fiesta de Opet.

Este era el camino, eje norte-sur, por donde procesionaba la Sagrada Barca de Amón en su viaje desde el Templo de Karnak al de Luxor.

Aunque el acceso a los visitantes se sitúa en otra parte, la visita a Luxor empieza delante de los pilonos, las cuatro estatuas y el obelisco.

PARADA 2. El pilono (5).

Edificado por Ramsés II existían 6 colosos de granito de Ramsés II de más de 15 metros altura, a uno de los cuales pertenece la enorme cabeza del suelo y 2 obeliscos de 25 m. de altura.

El obelisco que aún permanece simboliza un rayo de sol petrificado y mide 25 metros. El que falta fue un regalo de Mohammed Ali al rey Carlos X de Francia instalándose en Plaza de la Concordia de París. En agradecimiento, Luis Felipe I de Orleans ofreció un reloj que hoy día adorna la mezquita de Mohammed Ali en el Cairo, pero se estropeó en el camino y nunca funcionó.

Ramsés II reinó más de 60 años y se jactó de ser “un gran constructor”.

Se hizo representar en estatuas colosales en diversos templos donde se le rindió culto como a un dios.

Los cuatro babuinos en la base del obelisco son originarios del país del Punt, probablemente del cuerno de África, Etiopía.

Más allá de este valor propagandístico que agrandaba la figura del faraón, los pilonos constituían una puerta de acceso al mundo de los dioses, así como “cierre de seguridad” que impedía que el caos llegara a penetrar en el mundo divino.

En la fachada de este pilono, Ramsés II ordenó grabar escenas de la Batalla de Qadesh (1274 a. C.), en las que se muestra victorioso contra los hititas.

PARADA 3. El primer patio. Ramsés II (7).

Fue construido por varios faraones, aunque destacan los colosos de Ramsés II.

Enfrente de la mezquita, a la derecha, se alza una columnata alrededor del patio. Está compuesta por 74 columnas papiriformes distribuidas en 2 hileras con escenas del faraón en presencia de varias divinidades.

Están interrumpidas por un santuario para las barcas Amón, Mut y Khonsu consistente en tres capillas en piedra arenisca. Fueron construidas por Hatshepsut y Amenofis III y vueltas a decorar por Ramsés II.

Fue probablemente la existencia de ese santuario la que motivó una notable desviación del eje de las construcciones de Ramsés II respecto del templo anterior de Amenofis III.

Los colosos erguidos al lado del faraón están colocados en los huecos que se encuentran en la primera fila de columnas al extremo meridional del patio.

La entrada a la columnata procesional de Amenofis III, con siete columnas a cada lado, tiene dos colosos sedentes de Ramsés II con la reina Nefertari junto a su pierna derecha, de menor proporción, en el lado norte, mientras que en el lado sur hay dos estatuas dobles, sedentes también, que corresponden a Amón y Mut.

El patio presenta una columnata que lo rodea por los cuatro lados, intercalada con grandes estatuas de Ramsés II, muchas de las cuales originariamente eran de Amenofis III.

Los dos colosos de Ramsés II entronizados recuerdan a los de la entrada del pilono, aunque estos son de menor tamaño y de un color más oscuro ya que fueron esculpidos en granito negro.

Este era el único lugar al que el pueblo tenía acceso durante las procesiones religiosas.

El tramo entre el pilono de la entrada y este punto es una ampliación del templo llevada a cabo por Ramsés II.

Los faraones posteriores poco más hicieron que grabar sus cartuchos o tallar algunos relieves en los huecos que quedaban libres.

Dentro del primer patio se encuentran:

La mezquita de Abu el Hagga.

Tras cruzar el pilono, a la izquierda, se encuentra la mezquita de Abu el Hagga, dedicada al santo musulmán del mismo nombre, un jeque sufí nacido en Bagdad que se trasladó a Luxor durante los últimos años de su vida. Murió en el año 1243, a los noventa años de edad, y actualmente es una de las figuras espirituales más importantes de la ciudad.

Se construyó en el siglo XI sobre las columnas del patio de Ramsés II, en el mismo lugar donde previamente, durante el siglo V, se había construido una basílica cristiana, cuyos restos sirven de tumba al santo que está allí enterrado.

El edificio fue redescubierto durante la excavación del templo, a finales del siglo XIX, y gracias a que los habitantes musulmanes de la ciudad se resistieron firmemente a que fuera destruido.

Sin embargo, no son pocos quienes lo consideran una aberración arquitectónica sobre las columnas del templo egipcio.

En Luxor, a principios de noviembre, tiene lugar la fiesta del Moulid de Abu el Haggag. Es una fiesta musulmana que culmina con un desfile de pequeños barcos que son trasladados en procesión alrededor del recinto del templo de Luxor. Un recuerdo inconsciente del antiguo Festival de Opet.

La columnata procesional de Amenofis III (8).

Los dos colosos sedentes de Ramsés II marcan el inicio de la columnata de Amenofis III: 2 filas de 7 columnas de 16 metros con una altura de 20 metros.

La galería está decorada con relieves que cuenta la Fiesta de Opet o Fiesta del Año Nuevo.

A diferencia de las columnas del patio de Ramsés II, estas tienen el capitel papiriforme abierto.

El papiro, además de ser un soporte de escritura, era una planta que crecía en las marismas del delta del Nilo. No solo proporcionaba el material para la escritura, sino que también servía de alimento y con su tallo se elaboraban cuerdas, cestos, muebles, calzado e incluso barcos.

Dada la abundancia de esta planta en el paisaje fluvial a orillas del Nilo fue uno de los motivos preferidos por los artistas egipcios. Se encuentra en las columnas y relieves de los templos, así como en los amuletos funerarios y en multitud de objetos cotidianos.

Por desgracia, esta planta fue víctima de la sobreexplotación y desapareció de las riberas del Nilo a finales del siglo XVIII. Actualmente, el papiro silvestre se encuentra en el valle del Jordán, en Israel, y también en Sicilia, posiblemente introducido en época grecorromana, y en ciertas regiones del África tropical.

En este lugar se encuentra la estatua de Tutankamón y su esposa Ankhesenamón.

Los patios estaban al aire libre, como ahora, y el resto del templo se encontraba techado, incluida la columnata de Amenofis III.

PARADA 4. Segundo Patio. Amenofis III (9).

Fue el primer patio que se construyó.

PARADA 5. Sala Hipóstila (10).

A uno de lados del patio de columnas de Amenofis III aparece la sala de columnas. Es la primera habitación de la parte interior del templo. En origen techada.

Esta estancia está compuesta por 32 columnas papiriformes distribuidas en cuatro hileras, era el vestíbulo a través del cual se accedía a la Sala de las Ofrendas, el Santuario de la Barca y la Sala del Nacimiento. Estas estancias rodeaban la parte más íntima del templo, la que acogía la estatua del dios Amón: el Sancta Sanctórum.

PARADA 6. Sala de las Ofrendas (16).

Está rodeada de otras salas.

En uno de los laterales se encuentra la Sala del Nacimiento Divino de Amenofis III.

Está decorada con relieves que describen el simbólico «nacimiento divino» de Amenofis III resultado de la unión, del encuentro amoroso, de la madre Mut con el dios Amón.

El Templo de Luxor tenía una función compleja. Cada año, en sus estancias más secretas, durante la Fiesta de Opet, se celebraba el renacimiento divino del faraón, hijo de Amón, para reafirmar su poder.

En la penumbra de la Sala del Nacimiento Divino, Amón, que para la ocasión asumía el semblante del faraón, iba al encuentro de la reina a la que Tot, el dios con cabeza de ibis, predecía su futuro destino de madre.

Era entonces cuando Amón ordenaba a Knum el divino alfarero que modelara en el torno al niño en gestación y a su Ka, su doble, que representaría su esencia divina e inmortal.

La reina, con la ayuda de Hathor, Isis y Neftis daba a luz a su hijo divino, hijo del rey de los dioses, así reconocido por el padre Amón. Y él presentaba ofrendas de incienso y flores frescas a Amón y a cambio recibía la naturaleza divina, la juventud y promesas de larga vida. Posteriormente se le coronaba como soberano legítimo de las Dos Tierras.

El faraón así regenerado y reconfirmado en su papel real podía asegurar durante otro año la prosperidad a su pueblo.

En el relieve, la reina Mutemuia aparece sentada sobre la propia línea del cielo junto al todopoderoso dios Amón.

El gesto afectuoso que el dios prodiga hacia reina, a la cual coge por una de sus manos, evidencian de forma velada un místico encuentro amoroso del que nacería el futuro Amenofis III.

Los pies del dios y los de la reina, que gravitan en el vacío se encuentran sostenidos por las manos de las diosas Selkis y Neith. Ambas diosas estrechamente relacionadas entre sí, serán más tarde las que protejan y asistan en su nacimiento al pequeño Amenofis III.

PARADA 7. Santuario de la Barca (17).

En el centro de esta sala Alejandro Magno mandó construir un santuario independiente. El rey macedonio aparece ataviado con los atributos de un faraón realizando ofrendas a los dioses Amón y Amón Min.

En los cartuchos que acompañan las representaciones del rey pueden reconocerse con facilidad los jeroglíficos con las letras de su nombre: Alexander.

Detrás del santuario se encuentra una antecámara privada conocida como la sala de Opet, una amplia sala con doce columnas papiriformes, que se abre detrás a tres cámaras más pequeñas. Estas cámaras tienen un significado especial en relación con la creación y con los mitos solares de Amón y Ra en Luxor, donde tenían lugar los verdaderos misterios del templo.

PARADA 8. Sancta Sanctórum (19).

La cámara central. Al fondo aún pueden verse los restos del pedestal sobre el que descansaba la imagen del dios.

Las dos salas laterales pertenecían a los dioses Mut, la de la izquierda, y Jonsu, la de la derecha, cuyas estatuas miraban respectivamente al este y al oeste.

El vestíbulo.

Fue convertido por los romanos en capilla.

Un elemento atípico que no se repite en ningún otro templo: un santuario romano dedicado al culto imperial con pinturas de emperadores romanos que se superponen a las figuras de los faraones.

En el siglo III d.C., el recinto del templo fue fortificado y convertido en un fuerte romano hasta que cayó en el olvido.

Las festividades.

La Fiesta de Opet.

Era una de las festividades religiosas más importantes del Antiguo Egipto.

Se celebraba anualmente comenzando el día 15 del segundo mes de la estación de Akhet (equivalente al mes de septiembre), y se extendía a lo largo de un mínimo de once días.

De hecho, su duración se incrementó con el paso del tiempo, de tal modo que en tiempos de Tutmosis III duraba once días, y ya a finales del reinado de Ramsés III (1184 – 1153 a.C.) duró veintisiete días.

Opet era la diosa que dio a luz a Osiris. Tenía el título de «Señora de la protección mágica».

Se la representaba a veces como un hipopótamo, o como mujer con cuerpo de hipopótamo, boca de cocodrilo y patas de león, con el disco solar y cuernos de lira.

Parece ser una forma de Mut. En el recinto de Karnak tenía un templo al lado del de Khonsu.

El acto principal de la fiesta era una multitudinaria procesión ritual por donde el dios Amón de Karnak visitaba el templo de Luxor a través de una avenida de esfinges de tres kilómetros de longitud en la orilla oriental del río Nilo con el objetivo de regenerarse.

La barca sagrada, llamada en egipcio imen-user-hat, “Amón, poderoso de proa”, lo transportaba. Estaba hecha en madera de cedro del Líbano, chapada en oro, y su proa y popa estaban decoradas con sendas cabezas de carnero, uno de los animales sagrados de Amón.

Además, dado que la intención de la ceremonia era renovar la potencia del faraón y reforzar su unión con la divinidad, es muy probable que éste participara de forma activa en la comitiva de sacerdotes que acompañaban las barcas sagradas en las que se transportaban las efigies.

A lo largo del tiempo, el recorrido de esta procesión se realizó tanto por tierra como por el río. Si se realizaba por vía fluvial, una flota de barcos se encargaba del traslado de las barcas sagradas, el faraón y la corte se trasladaban desde Karnak hasta Luxor.

Asimismo, la comitiva era acompañada desde la orilla por soldados, sacerdotes, sacerdotisas, bailarines, portadores de ofrendas y el pueblo.

Si se realizaba por vía terrestre, la barca sagrada era cargada a hombros por un grupo de sacerdotes y recorría la avenida de esfinges que separaba ambos recintos religiosos.

Tal y como se puede apreciar los relieves del templo de Ramsés III en Medinet Habu, el viaje por la avenida de esfinges era bastante duro, por lo que a lo largo del recorrido la comitiva se detenía a descansar en seis quioscos con altares instalados por la reina Hatshepsut.

La preparación llevaba días. Todo comenzaba con la llegada del faraón a Karnak donde ofrecía comida, bebida e inciensos como ofrendas a la tríada de dioses y realizaba multitud de purificaciones a lo largo de varios días para que los dioses estuvieran preparados para abandonar su casa y viajar. Asimismo, a lo largo de esos días se sacrificaban docenas de terneros, que luego servirían como comida para todos los trabajadores del templo.

Después de estos rituales, solo el Sumo Sacerdote y el faraón accedían al Sancta Sanctórum para sacar las imágenes divinas y colocarlas en sus respectivas barcas sagradas. Una vez hecho esto, las barcas eran cargadas por sacerdotes sobre largas pértigas y llevadas en procesión solemne hasta el muelle situado en el extremo del canal conectado directamente con el río Nilo. Muelle que se conserva intacto.

Al llegar al embarcadero del templo de Luxor una comitiva de sacerdotes salía a recibirles entonando un himno y realizando diferentes ceremonias. Después, las barcas sagradas penetraban en Luxor acompañadas solo por sacerdotes de alto rango y el faraón, y eran divididas de manera que las de Mut y Khonsu se quedaban en la sala hipóstila, mientras que la de Amón penetraba en lo más profundo del templo.

Hasta aquí es toda la información de que se dispone. El resto son hipótesis.

Una de las teorías más sólidas afirma que entre estas ceremonias se incluirían una repetición de la coronación del faraón y una especie de ritual místico por el que Amón y Mut se casarían y concebirían a su hijo Khonsu.

A lo largo de las semanas del Festival de Opet, el pueblo participaba activamente en las celebraciones, ya que era de esas pocas ocasiones en las que se podía acceder a los patios exteriores de los templos para participar en la entrega de ofrendas de alimentos que luego eran distribuidos entre los asistentes.

De esta manera podían formular sus súplicas a los dioses ante las barcas que los transportaban.

La Bella Fiesta del Valle.

Se celebraba entre los meses de abril y mayo. En esta celebración los antiguos egipcios honraban a sus difuntos.

Al igual que en la Fiesta de Opet, la Gran Barca Userhat hacía su aparición en público. La fiesta se remonta al reinado de Mentuhotep II.

De esta época toma su nombre, puesto que la fiesta hace alusión al valle donde Mentuhotep II construyó su templo funerario: el Valle de Neb-Hotep-Ra.

Era una gran fiesta religiosa en la que Amón-Ra salía de su templo en Ipet-Sut y navegaba desde oriente a occidente hasta alcanzar la orilla oeste del Nilo.

La salida del dios era muy semejante a la de la Fiesta de Opet. El rey realizaba los rituales del despertar del dios en lpet-Sut y se organizaba la comitiva hasta el embarcadero donde esperaba la gran barca Userhat.

Formado el cortejo se iniciaba la procesión navegando por las aguas del Nilo desde oriente a occidente.

Amón realizaba sobre el río el mismo viaje que Amón realizaba cada día navegando sobre la bóveda celeste. Era la representación del viaje celeste del dios sol Amón quien, por la mañana aparecía por el este, el nacimiento de la vida, y por la noche se ocultaba por el oeste, la muerte. El ciclo del eterno nacimiento y resurrección.

La navegación era, por tanto, la manifestación simbólica central y más espectacular de la ceremonia.

Alcanzada la orilla oeste, la procesión se dirigía a los distintos templos de culto funerario. Para ello disponían de una magnífica red de canales rectilíneos que comunicaban los templos entre sí permitiendo una fácil navegación de la comitiva.

Cuando caía la noche la barca procesional de Amón se depositaba sobre un pedestal en el interior de una capilla del templo funerario de Hatshepsut. Después se celebraba un banquete.

En el interior del templo y ante el santuario donde había sido alojada la barca, el faraón consagraba la Gran Ofrenda de alimentos, líquidos y flores.

Tras la puesta del sol se desarrollaba la ceremonia del Lago de Oro. El faraón ordenaba colocar cuatro grandes recipientes, poco profundos, llenos de leche, orientados hacia los cuatro puntos cardinales, representación de los confines de la bóveda celeste.

A continuación, situaba las antorchas que llevaban encendidas los sacerdotes Portadores de Luz, rodeando e iluminando con su luz dorada la superficie de leche que figuraba el fluido celeste, de manera que la barca divina estaría navegando toda la noche sobre su lago de oro.

Al alba, las antorchas se apagaban sumergiéndolas en la leche. Una vez terminadas las ceremonias de la Bella Fiesta del Valle, la Gran Barca Userhat de Amón-Ra regresaba a la orilla oriental y la estatua era alojada de nuevo en su templo de lpet-Sut.

Era una fiesta de reencuentro entre los vivos y los muertos. Los que lloraban la pérdida y los que gozaban alegremente con la presencia cercana del dios Amón.